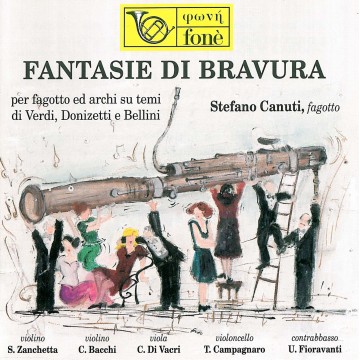

FANTASIE DI BRAVURA - per fagotto ed archi su temi di Verdi, Donizetti e Bellini

1. Ouverture da "IMasnadieri"di G. Verdi * 4.38

2. A. Torriani: Divertimento su "Lucia di Lammermoor" di G. Donizetti * 10.43

3. L.Orselli: Fantasia su "Un Ballo in maschera" di G. Verdi * 9.30

4. A. Torriani: Fantasia su "Il Pirata" di V. Bellini ⁺ 8.13

5. L. Orselli: Reminiscenze su "La Traviata" di G. Verdi * 7.15

6. G.Tamplini: Fantasia di bravura su temi di G. Donizetti ⁺ 9.16

* arrangiamento per fagottoed archi di Stefano Canuti

⁺ arrangiamento per fagotto ed archi di Giuseppe Catania

Registrazione effettuata da Giulio Cesare Ricci nel maggio 1996 nella Parrocchia di San Michele Arcangelo in Sivizzano di Traversetolo (Parma).

Ringraziamenti a Don Giuseppe Celeste per la squisita ospitalità. Un ringraziamento particolare alla Sig.ra Luigia Mossini.

La ricerca e lo studio di partiture originali dedicate al fagotto mi hanno consentito di conoscere ed eseguire in concerto, già da alcuni anni, le Fantasie per fagottoe pianoforte ora presenti nel CD. Nell'intendimento di mettere in luce il carattere cameristico che anima questi brani ho ritenuto non improprio proporre un arrangiamento in cui la convenzionale parte del pianoforte è affidata al quintetto d'archi; credo che ciò consenta di apprezzare non solo le qualità timbriche ed espressive del fagotto, che dialoga cameristicamente con gli archi, ma anche la possibilità di suonare i brani con l'intonazione "naturale" degli archi senza l'intervento "temperato" del pianoforte. In questo lavoro ho tenuto presente l'esemplarità offerta dalle opere per fagotto e archi del '600 e '700, da Vivaldi a Devienne, da Krommer a Stamitz.

Stefano Canuti

Nel profilo della vita musicale ottocentesca la presenza di parafrasi, trascrizioni e riduzioni strumentali di brani d'opera o su temi emotivi tratti da opere di successo è un fenomeno frequente e ricco di implicazioni. Se si pensa infatti ai caratteri e alla composizione della società italiana dell'epoca, con le sue difformità di condizioni socioeconomiche e culturali, si comprendono anche i motivi e i contenuti di quella pratica, mirata, attraverso l'elaborazione musicale, a divulgare un repertorio di grande presa - e non va trascurata in tal senso l'azione promozionale degli stessi editori - o a mettere in luce le qualità virtuosistiche degli esecutori. Dapprima l'operazione di adattamento appare ancora legata all'improvvisazione su un solo tema dell'opera, ma, in seguito, essa si affranca da quel modello per allargare lo sguardo su più motivi, organizzati secondo una sequenza libera; la nuova composizione diventa nel contempo sempre più indipendente e compiuta in sé, mentre - dagli anni trenta e cinquanta - il genere si svilupperà vistosamente esaltando l'aspetto virtuosistico della pratica musicale. E' sufficiente osservare i titoli a stampa di tutte quelle composizioni, Parafrasi, Fantasie, Reminiscenze, su temi tratti da opere teatrali - da Mozart a Rossini, da Bellini a Wagner e Verdi - per rendersi conto di quanto quel genere, che prospera di pari passo col successo dell'opera in teatro, fosse diventato popolare e come, d'altro canto, attraverso quello si venisse a creare tutto un repertorio per strumenti o complessi strumentali per i quali non esisteva una ricca letteratura autonoma (come la viola, l'arpa, senza dire poi della banda, la quale, assieme alle varie corali, farà opera di divulgazione anche presso gli strati sociali che non frequentavano il teatro). Fantasia su Un Ballo in maschera per fagotto e pianoforte, Reminiscenze su La Traviata per fagotto e pianoforte, Fantasia di bravura su temi d'opera e fagotto, Concerto a due Fagotti sulla Lucia di Lammermoor, Rimembranze, Melodie variate sull'opera La Sonnambula per violoncello con accompagnamento di pianoforte, La Sonnambula per due flauti e pianoforte, Qui la voce sua soave da I Puritani variata per clarino con accompagnamento di pianoforte, Grande Fantasie sur la Norma pour la Harpe, Pots-pourris brillanti sopra motivi delle opere teatrali più recenti per Flauto, Clarinetto, Oboe e Fagotto, sono alcuni dei tanti titoli che contraddistinguono un genere e una pratica destinati a caratterizzare un'epoca e una società. Naturalmente, lo strumento che rispetto ad altri ha la parte preminente è il pianoforte, sia perché all'epoca esso era una presenza costante nelle case borghesi e nei salons nobiliari, alla portata del buon amateur e quindi il tramite più diretto per "fare musica" in casa, sia perché sono spesso gli stessi compositori nonché virtuosi del pianoforte che attraverso la creazione di Parafrasi imprimono uno slancio più ardimentoso a questo tipo di rivisitazione. Così, accanto a tutta una letteratura rivolta soprattutto ad un pubblico di amatori dilettanti e che quindi tiene conto di capacità esecutive non particolarmente spinte, si sviluppano elaborazioni musicali più sofisticate in cui l'elemento virtuosistico e brillante assume rilevanza particolare, come testimoniano le numerose parafrasi di Liszt, ma anche quelle altrettanto impegnative di Thalberg, Tausig, Czerny, Kalkbrenner, Rubinstein. Con Liszt, che oltre all'opera teatrale attinge temi e motivi anche da altro materiale - canzoni popolari e Lieder - il genere della parafrasi raggiunge esiti mirabili contribuendo anche all'evoluzione della tecnica pianistica. Quelle ricreazioni pianistiche esaltano la tecnica del virtuoso e testimoniano tendenze, gusti e umori di un'epoca. Altrettanto interessanti per conoscere il gusto musicale della società ottocentesca sono le rielaborazioni (trascrizioni e adattamenti) concepite per diversi organici strumentali. Esse infatti si propongono scopi più allargati che vanno dalla pura conoscenza al godimento di pagine celebri e particolarmente amate. Il desiderio di esibire particolari qualità virtuosistiche unitamente a quello di allargare un repertorio originariamente non vasto - oltre ai Concerti di Vivaldi, a quelli di Weber e Mozart, la letteratura concertistica per fagotto si muove attorno a una ventina di pezzi in tutto - hanno fatto sì che anche a questo strumento fossero dedicate parafrasi, fantasie o rielaborazioni in genere legate a temi tratte dal teatro d'opera. In tal modo il fagotto ha avuto la possibilità di mostrare le sue qualità e caratteristiche: una voce "tenera e malinconica", "accenti pieni di vigore e di sentimento" idonei "ad esprimere non meno le grandi passioni che i tratti piacevoli e faceti" come ha rilevato nel 1826 il musicologo Pietro Lichtenthal; e lo strumentista di esibire le virtualità dello strumento in partiture di spiccata brillantezza e difficoltà. Nel quadro delle varie scuole italiane di fagotto quella che a vario titolo si concentra attorno a Parma presenta una linea ricca e continua che si estende dal Settecento fino ai nostri giorni: dal nome del celebre PaoloGirolamo Besozzi (1704-1798), "virtuoso" del Duca di Parma e al cui insegnamento si formeranno nomi altrettanto prestigiosi (come il tedesco Felix Rheimer), a Gaetano Grossi (1750-1807) e Luigi Tartagnini (1780- 1849), primo fagotto nella Regia Orchestra di Parma, da Luigi Beccali (1809-1886) con i suoi allievi Leone Leoni, Giulio Gallina, Camillo Formentini, Armando Oliva e Giovanni Pomelli, a Luigi Orselli. E questo percorso parmigiano spicca anche nel Novecento attraverso la presenza tra gli strumentisti più famosi di nomi formatisi nella città emiliana: Jori, Ziliani, Barabaschi, Landini, Mezzadri e Bertoni sono infatti considerati i più grandi strumentisti di fagotto italiani della prima metà del secolo. Questa particolare tradizione si è espressa anche attraverso la produzione di nuovi metodi e studi (come nel caso di Luigi Orselli) per migliorare le potenzialità dello strumento, o di adattamenti di un certo brano da un organico diverso allo scopo di mettere in risalto con la rievocazione virtuosistica la brillantezza tecnica dello strumento. Una conferma di questa pratica musicale è possibile coglierla anche nei brani offerti da questo disco in cui vengono proposte Parafrasi e Fantasie per fagotto e archi su temi di opere celebri, da Bellini e Donizetti a Verdi. Dall'ascolto si potrà osservare come, pur nell'evidenza dei caratteri comuni al genere, ogni autore della parafrasi - in questo caso valenti strumentisti di fagotto - non si sia limitato a una lettura più o meno virtuosistica e d'effetto, ma abbia cercato di far colloquiare lo strumento con gli altri ricreando un'atmosfera e un gusto cameristici.

Luigi Orselli, componente della Orchestra Reale di Corte di Parma di cui diverrà Primo Fagotto nel 1849, alla morte di Luigi Tartagnini, ha lasciato numerose parafrasi per lo strumento - per il quale aveva anche scritto diversi metodi e studi adottati alle scuole di musica di Parma - tutte su motivi e temi tratti dalle opere di Verdi. Proprio le Reminiscenze sulla Traviata e la Fantasia su Un Ballo in maschera mostrano, accanto allo spazio concesso alle acrobazie virtuosistiche, un procedere che fa partecipare al fluire musicale anche gli altri strumenti, come si può cogliere spesso, ad esempio nelle Reminiscenze, quando il fagotto cede il tema al violino.

Giuseppe Tamplini (1807-1888) ha svolto la sua lunga attività strumentale a Milano, città che lo vedrà occupare il posto di Primo Fagotto al Teatro alla Scala, ma anche a Londra dove avrà incarichi molteplici: primo fagotto all'Opera Italiana e al Her Majesty's Theatre, Direttore di musica presso il 48° Reggimento di S. M. Britannica, membro esaminatore alla Royal Academy of Music per la musica militare e, dal 1873, direttore della filiale londinese di Casa Ricordi. Accanto a questa attività, Tamplini si dedicò intensamente anche alla stesura di trattati teorici sull'armonia e metodi di studio per il fagotto, strumento al quale aveva dedicato tanti sforzi nel tentativo di ampliarne le possibilità; un fagotto realizzato secondo i suoi insegnamenti sarà presente ad una mostra di strumenti musicali a Bologna. L'ampiezza delle sue esperienze e una approfondita conoscenza dello strumento sono i tratti che caratterizzano anche le sue composizioni; esemplare in questo senso la Fantasia di bravura su temi donizettiani in cui, dopo l'esposizione del t e m ada parte del fagotto, ascoltiamo una serie di variazioni nelle quali il gioco d'intarsio tra lo strumento a fiato e gli archi si mostra particolarmente accattivante e brillante.

Antonio Torriani (1829-1911) si forma a lConservatorio di Milano con A. Cantù e dal 1869 diventerà Primo Fagotto al Teatro alla Scala. Le sue eccellenti doti strumentali lo faranno ben presto conoscere ed apprezzare sia in Italia - è noto che Verdi lo definì "il primo fagotto del mondo" - che in Francia dove fece numerose tournées che gli meritarono il titolo di "le roi des bassons". Anch'egli si dedicò a perfezionare tecnicamente lo strumento: Ricordi pubblicherà il suo nuovo metodo di studio che verrà adottato al Conservatorio milanese. Le composizioni presenti nel CD - il Divertimento su Lucia di Lammermoor e la Fantasia su Il Pirata - sono di sicuro effetto per i tratti virtuosistici assai spinti che caratterizzano la scrittura dello strumento e per il particolare risalto che viene offerto alle sue qualità timbriche.

Luisia Mossini