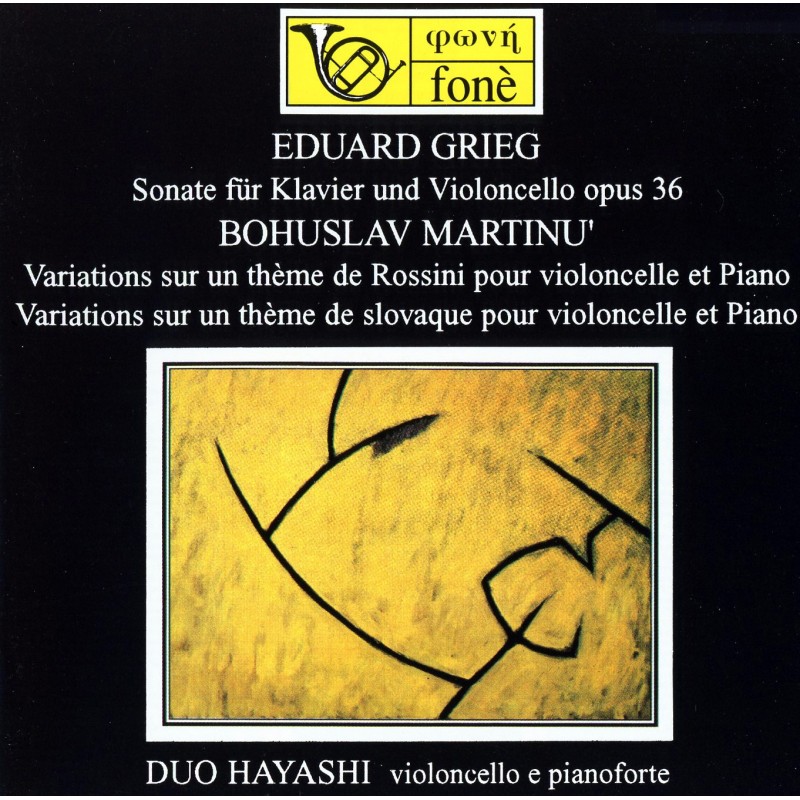

Edvard Grieg, (1843- 1907)

Sonate für Klavier und Violoncello opus 36 A moll – La minuer – A minor

Allegro agitato

Andante molto tranquillo

Allegro – Allegro molto marcato

Bohuslv Martinu(1890- 1859)

Variations sur un thème de Rossini pour Violoncelle et Piano.

Poco Allegro – Theme

Allegro moderato

Var. 1. Poco allgreo

Var. 2. Poco più allegro

Var. 3. Andante

Var. 4. Allegro. Vivo. Moderato maestoso

Bohuslv Martinu(1890- 1859)

Variations sur un thème slovaque pour Violoncelle et Piano.

Rubato – Theme. Poco andante, rubato

Var. 1. Moderato

Var. 2. Poco allegro

Var. 3. Moderato

Var. 4. Scherzo, Allegretto

Var. 5. Allegro

Recording engineer: Giulio Cesare Ricci

Direttore di produzione: Giulio Cesare Ricci

Duo Hayashi

Toshiaki Hayashi – Violoncello

Yukako Hayashi – Pianoforte

Il Duo Hayashi è stato fondato nel 1973. Negli anni successivi è stato premiato in vari concorsi internazionali, fra cui il Primo Premio al Concorso Internazionale di Trapani (vincitore assoluto) ed il Primo Premio al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze. Dal 1974 il Duo Hayashi ha dato numerosi concerti ad ha suonato per i più sentiti enti radiotelevisivi europei ed extra-europei, registrando recentemente alcuni concerti di musica da camera per la RAI, prima e seconda rete televisiva.

Toshiaki Hayashi (violoncellista) è nato a Tokyo in Giappone e si è diplomato presso “Toho Musik Academy” di Tokyo nel 1970 ricevendo il premio musicale. Successivamente ha studiato alla “Boston University” negli USA con Georg Neikrug. In seguito, ha completato la sua educazione musicale con Pierre Fournier a Ginevra, W. Pleeth a Londra, André Navarra a Siena e Antonio Janigro a Salisburgo, ed in musica da camera con Riccardo Brengola a Roma. Nel 1980 si è diplomato con il massimo dei voti e la lode nel corso di perfezionamento di musica d’insieme dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Fa numerosi concerti in Italia, Giappone, ed all’estero e svolge un’intesa attività come solista con le più importanti orchestre giapponesi e le Radio TV nazionali giapponese ed italiana. In Italia ha partecipato a concerti di musica da camera con Severino Gazzeloni, Salvatore Accardo, Bruno Giurana, Angelo Stefanato, Dino Asciolla, Riccardo Brengola, Franco Petracchi e Felix Ajo. Negli anni ’83 e ’84 è stato assistente del corso di perfezionamento di musica da camera del M° Asciolla a Città di Castello.

Yukako Hayashi (pianista) è nata a Tokyo in Giappone. Ha compiuto gli studi alla “Toho Musik Academy” di Tokyo diplomandosi nel 1974. Successivamente si è perfezionata in Europa con G. Agosti a Siena e a Roma, G. Johnson a Londra, ed in musica da camera con P. Fournier a Ginevra, W. Pleeth a Londra, A. Janigro a Salisburgo e R. Brengola a Roma. Nel 1980 si è diplomata con il massimo dei voti nel corso di perfezionamento di musica da camera presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Da allora ha svolto una intensa attività concertistica, dando concerti in varie città del Giappone ed effettuando registrazioni per Radio TV nazionali giapponese ed italiana. Dal 1982 è assistente di pianoforte del corso di perfezionamento di flauto e violino (M° Klemm, M° Persichilli e M° Romano) a Città di Castello.

Il disco copre due secoli musicali, l’800 e il ‘900, presentando due compositori che hanno contraddistinto la produzione europea di quel periodo e cioè E. Grieg e B. Martinu due personaggi che hanno in comune la testimonianza di aver vissuto le ultime pagine del Romanticismo tedesco e di averlo inserito più volte nelle proprie composizioni. La sonata per pianoforte e violoncello op. 36 in La minore, vede come artefice Edvard Grieg … musicista norvegese, il quale fu in contatto con le innovazioni che in quel periodo erano presenti, specialmente in Austria con la famosa e mitica scuola di Vienna. Formatosi a Lipsia, fu influenzato dalla cultura musicale tedesca, pur rimanendo legato alla tradizione romantica norvegese. Nella sua produzione cercò di evitare l’adozione di temi poplari della propria terra e per questo motivo elaborò nuovi stili ed orchestrazioni trasparenti ed aderenti ad una realtà della Norvegia “fin de siècle”. Comunque, al di là delle etichette e delle analisi, Grieg diventò il punto di riferimento nella problematica della musica dei secoli XIX e XX. Evitò attentamente le grandi forme sinfoniche, preferendo lavorare di cesello sulla musica cameristica, la quale offriva delle sensazioni più complete. Il suo mondo nordico era vissuto in modo particolare, arricchito da un romanticismo discreto che dava un gusto alternativo alla musica ottocentesca. Nella presente sonata, scritta nel 1882-83, troviamo tutto il mondo di Grieg, vasto ed ormai maturo. Il dualismo fra il pianoforte ed il violoncello è di grande efficacia, poiché nella ricerca tematica di colori e di sonorità particolari, è possibile rivedere, nella mente, i dipinti di Renoir. La tonalità minore fu una delle sue preferite ed il modo minore è l’aspetto ideale per cogliere le immagini soffuse della sua terra. Il fattore più importane che domina tutto il brano fu il continuo spunto melodico. Specialmente nella parte centrale, il discorso diventa più articolato, cogliendo un legame con il mondo schumanniano. Il lavoro è articolato in modo ampio e ben riuscito dal punto di vista formale, arrivando a svincolarsi dal solito quartetto musicale, da tutti sottolineato come una delle prerogative di Grieg. Infine, la raffinatezza degli interventi del compositore, il quale è riuscito a creare una pagina importante e quanto mai di qualità. Al di là delle etichette e degli stili, Martinu rimane un importante punto di riferimento nella musica europea fra ‘800 e ‘900 ed il brano presente ripercorre le tappe di un passato musicale che vede come protagonista il mitico Rossini. La scelta di comporre le due variazioni su in tema rossiniano sottolinea l’amore del compositore boemo per una letteratura italiana fra il ‘700 e l’800. Inoltre, il musicista pesarese si adatta moltissimo alla filosofia di Martinu, poiché egli riesce a rilevare l’essenza del discorso rossiniano cogliendo l’ironia e la tristezza che stanno alla base di ogni composizione. Il prodotto che esce da questa operazione è molto interessante, infatti la cultura slava di Martinu si diluisce con la cultura mediterranea di Rossini, coinvolgendo in questo caso aspetti nuovi ed originali. Perciò, il gusto melodico di stampo spiccatamente italiano si avvale di un’armonia sofisticata ed equilibrata, colorando il brano di immagini ironiche e popolaresche. L’importante di questa composizione trova la sua sintesi nell’abbinamento sopracitato, poiché Martinu pur rispettando i temi rossiniani, plasma, sutura e giustappone cellule tematiche della sua terra usando una discrezione che gli fa onore. Nelle: variazioni su un tema slovacco, di Bohuslav Martinu, ancora una volta il romanticismo tedesco è di scena, infatti il compositore, dopo aver riconosciuto le correnti musicali parigine del primo dopoguerra, trovò il proprio stile, basato su un’utilizzazione di motivi folkloristici che rappresentavano la realtà della propria terra. Amante di Mozart e di tutto il mondo classico, ebbe come punto di riferimento un collegamento fra il mondo boemo e spunto atonali e politonali. Una formula che creava l’esatta statura del musicista. Anche uno spiccato gusto impressionista, legato alle danze ed ai ritmi jazzistici, lo inserì in un mondo aperto alle innovazioni e alle nuove conquiste culturali. Nella sua musica si colgono numerosi aspetti stilistici, mancando però un neoclassicismo stravinskiano. Un fatto strano, poiché la sua attenzione era tesa ad ogni tipo di sollecitazione esterna. Nel brano sono presenti tutti questi elementi ed in più si nota uno “spaccato” del mondo boemo, ricco di tradizioni e di un virtuosismo, che si finalizza in un intenso dialogo fra due strumenti che possono vivere di luce propria. La linea melodica è molto intensa e particolarmente lirica e qui la carica strumentale alterna attimi di grande suggestione ad istanti morbidi e di profonda meditazione. Martinu tratta il violoncello in modo classicheggiante, giocando sulle sonorità gravi, fino a raggiungere vette di uno spumeggiante virtuosismo, sempre legato ad un fantasioso filo rosso, conduttore di tutto il discorso musicale.

Adriano Bassi

Hd Tracks

Hd Tracks

High Res Audio

High Res Audio