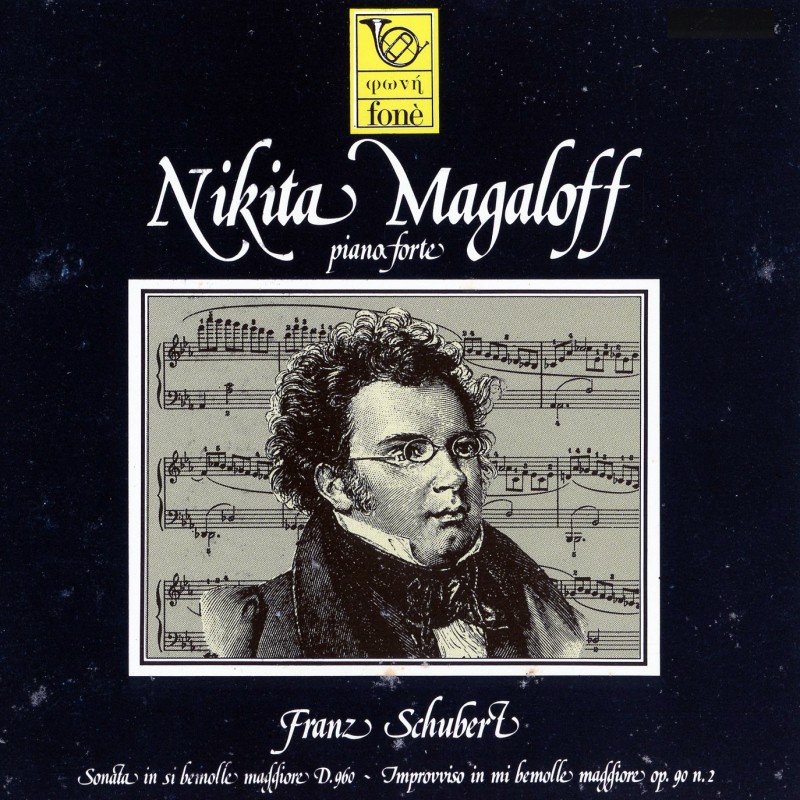

NIKITA MAGALOFF - piano - SCHUBERT (High Resolution Audio)

NIKITA MAGALOFF - piano - SCHUBERT (High Resolution Audio)

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Sonata in si bemolle maggiore D. 960

1. Molto moderato

2. Andante sostenuto

3. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza

4. Allegro, ma non troppo

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

5. Improvviso in mi bemolle maggiore op. 90 n. 2

Registrato il 23 maggio 1986 al Teatro Donizetti, Bergamo; configurazione bi-microfonica ad effetto di campo (Studio Fonè).

Recording engineer: Giulio Cesare Ricci.

Direttore di produzione: Giulio Cesare Ricci

NIKITA MAGALOFF pianoforte

Nato a Pietroburgo nel 1912, iniziò gli studi in Finlandia (dove si era rifugiato con la famiglia dopo la rivoluzione del 1917) sotto la guida di Alessandro Siloti, allievo di Liszt e cugino e professore di Rachmaninoff. Trasferitosi in seguito a Parigi, studiò con Isidor Philipp diplomandosi all’età di 17 anni con un Primo Gran Premio. Fu in questa occasione che Maurice Ravel ebbe a dire di lui: «È nato un grande musicista, veramente straordinario». Conseguì i primi successi internazionali con il violinista Joseph Szigeti e, dopo l’interruzione degli anni della guerra, fu uno dei primi artisti a suonare a Parigi e poi, nel 1947, a dare concerti negli Stati Uniti. Innumerevoli gli avvenimenti rilevanti della sua carriera, fra cui si ricordano la prima esecuzione della «VII Sonata» di Prokofiev, l’esecuzione del «Capriccio» di Strawinsky sotto la direzione dell’autore, «tournées» in Europa, USA, Giappone e Israele, frequenti e regolari presenze nelle giurie dei più prestigiosi concorsi internazionali (Leeds, Varsavia, Bruxelles, Lucerna), attento com’è al manifestarsi di talenti nuovi tra le giovani generazioni. Ha inciso musiche di Liszt, Tchaikowsky, Weber, Strawinsky, Brahms, Granados e, ultimamente, per la Philips, tutta l’opera di Chopin, autore di cui Nikita Magaloff è tra gli interpreti insuperabili, opera che egli ha anche presentato, in cicli di cinque rècitals, in tutte le più importanti città europee.

Franz Schubert (1797-1828)

Sonata in si bemolle maggiore D. 960.

La Sonata in si bemolle D. 960 è l'ultima e senza dubbio la più importante delle sonate schubertiane. Dal manoscritto, rimastoci, si può conoscere esattamente la data in cui la sonata fu completata: 26 settembre 1828. Meno di due mesi più tardi, il 19 settembre Schubert concluderà la sua breve giornata terrena. Egli intendeva dedicare queste sue ultime creazioni al celebre virtuoso J.N. Hummel, ma quando dieci anni più tardi le Sonatevidero finalmente la luce anche Hummel era passato a miglior vita. Così Diabelli, di sua iniziativa le dedicò a Schumann che aveva il merito di aver sempre creduto nel genio di Schubert e di seguire le sorti delle sue opere (fu lui, infatti, a ritrovare il manoscritto della Sinfonia in do maggiore). Questa Sonata unisce alla bellezza del materiale tematico una scioltezza formale davvero sorprendente. Il I tempo, con il suo solenne avvio è uno dei più ampi e sereni scritti da Schubert e si presenta privo di quei forti contrasti che solitamente caratterizzano il movimento iniziale. È opportuno notare in proposito, che Schubert anche nei momenti migliori usa un tipo di scrittura meno varia di quella di Beethoven; anche la sua attenzione verso la forma della sonata è animata da una minor "curiosità intellettuale". Eppure, Schubert riesce ugualmente ad essere originale. In questo I tempo ad esempio, ottiene effetti affascinanti, presentando il tema su uno sfondo armonico di volta in volta diverso, con lumeggiature tonali ed espressive di grande efficacia. Questo procedimento non giova molto alla compattezza dell'opera, ma occorre prendere atto che è appunto un sintomo tipicamente romantico quello di puntare l'attenzione su un bellissimo particolare, piuttosto che badare globalmente all'organizzazione formale. Dopo questo ampio e discorsivo movimentoMolto moderato, punteggiato da pause e trilli nella parte del basso, che richiamano lontani rulli di tamburo, Schubert nel successivo Andante sostenuto dispiega il suo intenso lirismo offrendo una versione amplificata e solenne del Lied "Ständchen" (Serenata) scritto qualche mese prima. Da notare l'affinità del motivo che compare nella sezione centrale, con il tema iniziale della Sonata (Radcliffe) e, nella prima e terza sezione, l'uso del pedale di risonanza e l'incrocio delle mani che permettono di far risuonare contemporaneamente registri e timbri diversi: soluzione tecnica ricchissima di conseguenze che si estenderanno fino agli impressionisti (Rattalino). Ancora una derivazione dal materiale tematico del I tempo, nell'Allegro vivace condelicatezza (III tempo) che si articola in uno Scherzo dal rapido e delicato andamento di danza e in un Trio più compatto che ha la fisionomia di un delizioso "esercizio" dall'andamento sincopato. Il finale è un brillante Rondò in cui il vigoroso fluire del discorso è periodicamente interrotto da un'unica nota, un sol tenuto, che impone una specie di freno al tema principale. Inserti contrastanti sono ottenuti con interludi lirici e passi più dinamici e forti nella zona acuta dello strumento. La conclusione con un Presto brioso, chiude questa originalissima ultima creazione schubertiana che nonostante la qualità musicale del materiale con cui è plasmata, ha talvolta suscitato riserve e incomprensioni.

Anna Bergonzelli

Hd Tracks

Hd Tracks