FRANZ SCHUBERT

(1797 - 1828)

Quintetto per pianoforte, violino, violoncello e contrabbasso in la maggiore, op. 114 (D. 667) “La Trota”

Allegro Vivace (14’12”)

Andante (6’55”)

Scherzo: Presto (4’07”)

Tema: Andantino

Variazioni 1/5

Allegretto (7’46”)

Finale: Allegro giusto (6’46”)

LUDWIG van BEETHOVEN

(1770 - 1827)

Trio per pianoforte, violino e violoncello n. 4 in re maggiore, op. 70 n. 1 “Trio degli spettri”

Allegro vivace e con brio (6’56”)

Largo assai ed espressivo (9’55”)

Presto (8’12”)

Durata: 1h 04’ 49”

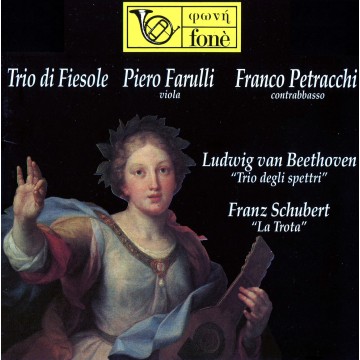

Il concerto di Natale ed il concerto di Primavera, offerti dalla Cassa di Risparmio di Pisa nel quadro della stagione concertistica della Scuola Normale Superiore, sono ormai diventati una tradizione per il nostro Istituto ed hanno acquistato un rilievo particolare, ottenendo sempre una larga partecipazione di pubblico, tra tutte le iniziative a carattere artistico e culturale promosse dalla Cassa. Per questo motivo la registrazione dal vivo e la riproposizione del Concerto di Natale del 1989, tenuta nel restaurato Teatro Verdi di Pisa, è apparsa come un'ulteriore opportunità per tornare a gustare l'atmosfera ed il fascino suscitati allora da una esecuzione di particolare qualità artistica. Il Trio di Fiesole ed i Maestri Piero Farulli e Franco Petracchi, che hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi in Italia e all'estero, tornano dunque a farci ascoltare il "Trio degli spettri" di Beethoven ed il Quintetto "La Trota" di Schubert in un'interpretazione originale ed unica. Infine, un'ultima annotazione in margine alla scelta dei brani musicali. Le biografie tramandano che il Quintetto "La Trota" venne scritto da Schubert per un gruppo di amici musicofili, rielaborando appositamente per il loro inconsueto organico strumentale un suo lied. Storia o aneddoto che sia, questa piccola coincidenza carica di un ulteriore significato il dono di questa incisione fatta realizzare dalla Cassa di Risparmio di Pisa apposita-mente per tutte quelle persone che sono entrate in rapporto con il nostro Istituto e che ci fa piacere considerare "amici".

FRANZ SCHUBERT

Lichtenthal (Vienna) 1797 - Vienna 1828

QUINTETTO PER PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO E CONTRABBASSO IN LA MAGGIORE, OP. 114 (D.667) "LA TROTA"

Il Quintetto con pianoforte in la maggiore, op .114 (D. 667) "La trota" costituisce, insieme ai due Trii con pianoforte op. 99 e op. 100 e a due lavori meno conosciuti, il contributo di Schubert alla musica per complessi da camera con pianoforte. Al pianoforte si associano in questo brano il violino, la viola, il violoncello ed il contrabbasso. L'organico strumentale, piuttosto inconsueto, sembra sia stato suggerito dal committente e dedicatario del Quintetto Sylvester Paumgartner. Schubert aveva conosciuto questo amante della musica e violoncellista dilettante nell'estate del 1819 a Steyr durante una vacanza trascorsa nella Stiria con il cantante Vogl. Pare che in casa di Paumgartner abbiano eseguito insieme ad altri amici il Quintetto in mi bemolle minore di Johann Nepomuk Hummel nel quale il secondo violino è sostituito dal contrabbasso. Schubert terminò la composizione nel corso del 1819. Poco dopo la sua morte Vogl attirò l'attenzione dell'editore Czerny sull'esistenza dell'opera, che venne pubblicata a Vienna nel 1829. Anche la suddivisione del Quintetto in cinque movimenti con ogni probabilità è dovuta al desiderio espresso da Paumgartner di avere un tempo in forma variata sul suo lied preferito "Die Forelle" che Schubert aveva composto nel 1817. Tuttavia, nell'ascoltare il Quintetto, sarà bene per un giusto apprezzamento dell'opera non lasciarsi fuorviare dalle circostanze che hanno determinato la nascita dell'opera. Si tratta di non sopravvalutare, a scapito degli altri movimenti, il quarto tempo che contiene appunto la versione strumentale del celebre lied. In realtà tutti i movimenti del Quintetto posseggono così spiccate particolarità stilistiche che fin dal primo tempo si impongono per la loro singolarità. Dopo una introduzione di alcune battute, il primo movimento Allegro vivace si svolge con un moto sinuoso e duttile tanto da far pensare veramente al fluire di chiare e fresche acque di un ruscello. L’ordito tematico è trattato per i cinque strumenti con magistrale padronanza non solo melodica, ma anche ritmica. Da notare la varietà timbrica cui Schubert aspira sin dal primo tempo. L'Andante successivo, secondo noi il più bello dei cinque movimenti, è pervaso da un sentimento intenso ed assorto. Affiorano qua e là echi e reminiscenze di motivi popolari magiari, probabilmente colti durante il soggiorno del musicista a Szeliz in Ungheria nel 1818. Il movimento è suddiviso in parti congruenti, la prima in fa maggiore, la seconda in la bemolle maggiore, e questa trasposizione accentua anch'essa la varietà timbrica. Un brillante Scherzo, con Trio in re maggiore viene a confermare il carattere leggero impresso da Schubert al Quintetto. All'inizio del quarto movimento viene esposto in pp dai soli archi la melodia del Lied. Con l'entrata del pianoforte inizia la ronda delle variazioni che sembra illustrino gli elementi descritti nella poesia di Schubert. Le cinque variazioni si distinguono per una scrittura levigata e chiara, vicina a certi modelli offerti dalla letteratura classica. Nell'Allegretto appare la geniale figurazione in sestine che caratterizza l'accompagnamento del Lied e che proietta i rapidi guizzi nell'acqua della trota. Dopo questo magnifico contributo di Schubert alla Wassermusik, cioè alla musica ispirata all'acqua, al suo fluire, e alla sua eterna mutevolezza, così cara agli autori romantici, c'è ancora spazio per un Finale: Allegro giusto vario e trascinante in stile viennese.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Bonn 1770 - Vienna 1827

TRIO PER PIANOFORTE, VIOLINO E VIOLONCELLO N. 4 IN RE MAGGIORE OP. 70 N. 1

La possente fantasia di Beethoven, già "rinchiuso fra le mura della sua sordità", crea nel 1808 due capolavori nei quali viene raggiunta la sublimazione del suono: la Sinfonia n. 6 in fa maggiore "Pastorale" pensiamo soprattutto all'Andante molto mosso intitolato "Szeneam Bach" - ed il Trio n. 1 dell'op. 70, "Geistertrio" Lo schema del primo tempo del Trio op. 70 n. 1 è quello classico della forma-sonata: primo tema - tema secondario -sviluppo - ripresa; senonché Beethoven lo arricchisce al punto tale - si può dire vi getta dentro a piene mani tante di quelle figurazioni sonore, per la maggior parte derivate dal materiale tematico -che allo schema resta solo la funzione di falsariga, di un sentiero per orientarsi in quegli intricati meandri che venano l'Allegro vivace e con brio. In apertura del primo tempo viene esposto nelle prime quattro battute con gesto generico da tutti gli strumenti all'unisono su quattro ottave il tema principale. Nella settima ed ottava battuta il violoncello solo presenta p dolce il tema secondario. Una modulazione transitoria porta alla tonalità di si bemolle maggiore già adombrata nel fa naturale apparso dopo l'esposizione del tema principale. L'Allegro è suddiviso in due parti, la prima dalla scrittura più semplice, l'altra più complessa. Mentre nella prima parte appare soltanto l'imitazione canonica del secondo tema, nella seconda parte inizia un raffinato gioco contrappuntistico che si protrae sino al ritorno del tema principale in re maggiore. Lo sviluppo viene arricchito da un nuovo tema che ascende la scala fino alla settima per poi discendere e che è collocato ora nella voce superiore, ora nel basso del pianoforte. Un frammento preso dal tema secondario viene imitato dagli strumenti fino a quando sembra che il movimento si esaurisca nella sua stretta canonica, ma gli eventi si animano e ne nasce un conflitto tra tutte le voci. Al ritorno del tema principale nella sua tonalità originaria segue un sorprendente giro di audaci modulazioni (re minore - si bemolle maggiore - la maggiore - re maggiore), al quale succede il tema finale della prima parte in forma variata. Il movimento si conclude all'unisono con la prima parte del tema principale. Il motivo base con cui si apre il secondo movimento Largo assai ed espressivo in re minore in 2/4 può considerarsi un derivato del tema principale del primo movimento. Nelle battute 3 e 4 un accordo alterato provoca un sussulto nell'oscuro ordito sonoro. Dopo una breve modulazione alla tonalità di fa maggiore si assiste allo spiegamento melodico del tema che culmina ff in uno stridulo accordo alterato, il quale viene quindi arpeggiato con moto ascendente diminuendo nel basso di pianoforte. La prima ondata degli eventi svanisce in una figurazione perlata discendente. La seconda sezione si svolge pp sugli aerei tremoli del pianoforte; il motivo base si aggira soltanto negli archi. Una misteriosa schiarita dei timbri si esaurisce lentamente in uno spettrale do maggiore. Un breve, intenso passaggio riporta alla tonalità base di re minore. Altre due volte gli eventi si ripetono con grandiosa espressività. Quindi il motivo si dissolve. Il brano termina diminuendo su una scala cromatica discendente di quattro ottave. Gli straordinari effetti timbrici di questo brano la cui evanescenza e smaterializzazione hanno dato origine al sottotitolo di Geistertrio (Trio degli spettri o, meglio, trio degli spiriti), col quale l'opera è comunemente conosciuta, sono pervasi da un senso di profonda poeticità. L'ultimo tempo Presto in re maggiore in 4/4 si stacca dalle atmosfere notturne del movimento lento, riprendendo la luminosa trasparenza dell'Allegro. Come scosso da una fresca ventata, il Presto finale si sviluppa mobilissimo su vari piani sonori. I timbri diventano anche qui parte essenziale del discorso; i confini della tonalità si frantumano. Un Trio da ascoltare come un racconto. Un bel racconto musicale dove suggestive immagini si alternano con momenti di autentica suspense.

Antonio Mazzoni

Hd Tracks

Hd Tracks

High Res Audio

High Res Audio