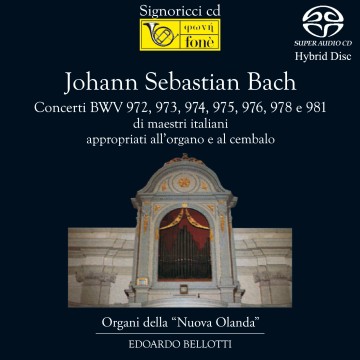

Johann Sebastian Bach - Edoardo Maria Bellotti (High Resolution Audio)

[Hi-Res Audio] Johann Sebastian Bach - E. M. Bellotti

Concerti appropriati all’organo da autori italiani

BWV 972, 973, 974, 975, 976, 978 e 981

Johann Sebastian Bach - E. M. Bellotti

L’album raccoglie una selezione di celebri trascrizioni per organo che Johann Sebastian Bach realizzò da concerti italiani e tedeschi, offrendo un affascinante sguardo sul suo linguaggio musicale giovanile. Edoardo Maria Bellotti interpreta con eleganza e profondità le pagine BWV 972-981, mettendo in luce il dialogo tra la tradizione barocca europea e l’arte bachiana. Grazie alla registrazione in alta risoluzione, ogni sfumatura sonora dell’organo viene restituita con straordinaria chiarezza, regalando un ascolto intenso e coinvolgente per tutti gli amanti della musica classica.

1. Concerto in re maggiore BWV 972, op. 3 n. 9 - (Allegro)

2. Concerto in re maggiore BWV 972, op. 3 n. 9 - Larghetto

3. Concerto in re maggiore BWV 972, op. 3 n. 9 - Allegro

4. Concerto in sol minore BWV 975, op. 4 n. 6 - (Allegro)

5. Concerto in sol minore BWV 975, op. 4 n. 6 - Largo

6. Concerto in sol minore BWV 975, op. 4 n. 6 - Giga, Presto

7. Concerto in sol maggiore BWV 973, op. 7 n. 2 - (Allegro)

8. Concerto in sol maggiore BWV 973, op. 7 n. 2 - Largo

9. Concerto in sol maggiore BWV 973, op. 7 n. 2 - Allegro

10. Concerto in do minore BWV 981, op. 1 n. 3 - Adagio

11. Concerto in do minore BWV 981, op. 1 n. 3 - Vivace

12. Concerto in do minore BWV 981, op. 1 n. 3 - (Grave)

13. Concerto in do minore BWV 981, op. 1 n. 3 - Prestissimo

14. Concerto in fa maggiore BWV 978, op. 3 n. 3 - Allegro

15. Concerto in fa maggiore BWV 978, op. 3 n. 3 - Largo

16. Concerto in fa maggiore BWV 978, op. 3 n. 3 - Allegro

17. Concerto in re minore BWV 974 - Allegro

18. Concerto in re minore BWV 974 - Adagio

19. Concerto in re minore BWV 974 - Presto

20. Concerto in do maggiore BWV 976, op. 3 n. 12 - (Allegro)

21. Concerto in do maggiore BWV 976, op. 3 n. 12 - Largo

22. Concerto in do maggiore BWV 976, op. 3 n. 12 - Allegro

Durante il loro servizio presso la corte di Weimar, Johann Gottfried Walther e Johann Sebastian Bach produssero una quarantina di trascrizioni di concerti - per lo più di maestri italiani - “appropriati” all’organo o/e al cembalo. I due musicisti furono certamente stimolati dalla passione nutrita dal giovane principe Johann Ernst di Sassonia-Weimar per il concerto in stile italiano: egli stesso ne compose diversi (alcuni pubblicati e apprezzati dallo stesso Telemann),anche se la malattia costrinse ben presto l’infelice principe a rinunciare ad ogni attività. Bach e Walther tuttavia non furono i primi a sperimentare questo genere di trascrizioni: diverse testimonianze ci informano del fatto che ad Amsterdam 1’organista Johann Jacob Grave, nei concerti d’organo che teneva regolarmente sullo strumento della Chiesa Nuova (il Duomo), era solito eseguire trascrizioni di concerti strumentali. Scrive Mattheson che Grave, organista famoso ma cieco, “conosceva a memoria tutte le novità italiane in fatto di concerti, sonate a 3 o 4 parti e con straordinaria precisione in mia presenza li ha eseguiti sul suo organo meraviglioso”1 . Lo stesso Johann Ernst, che fu ad Amsterdam e probabilmente ebbe l’opportunità di ascoltare il Grave, portò a Weimar i frutti di quell’esperienza, stimolando la produzione di concerti per il servizio della cappella e della corte. Inoltre i suoi contatti con 1’editoria musicale di Amsterdam, molto attenta alla produzione italiana, devono aver permesso a Bach e Walther di consultare manoscritti e stampe di concerti di autori italiani, Vivaldi in particolare. Delle 21 trascrizioni bachiane, 5 sono espressamente destinate all’organo, le rimanenti al cembalo. Le prime comprendono due concerti dello stesso principe Johann Ernst e tre famosi concerti di Vivaldi, in la minore op. 3 n. 8, in re minore op. 3 n. 11 e in do maggiore (orig. re maggiore) op. 7 n. 5, tutti pubblicati ad Amsterdam tra il 1710 e il 1716. Dei rimanenti concerti sei sono di Vivaldi, uno di Alessandro Marcello, uno di Benedetto Marcello, uno di Telemann, tre ancora del pricipe Johann Ernst e quattro di autore ignoto. È fin troppo evidente (anche nelle trascrizioni di Walther) la predilezione per gli autori italiani ed in particolare per Vivaldi. Come sottolinea Alberto Basso “non c’e dubbio che il rapporto Vivaldi-Bach si presenti con caratteristiche eccezionali e con una problematica interna tutta particolare. Misteriosi sono i fili che legano i due musicisti, al punto che risulta persino difficile immaginare qualche cosa di analogo nell’intero arco della storia musicale”2. Affascinante e pure la vicenda che riguarda il concerto in re minore per oboe e archi di Alessandro Marcello conosciuto fino all’inizio di questo secolo unicamente nella versione bachiana e variamente attribuito (a Bach stesso, a Vivaldi, a Benedetto Marcello) finchè non venne ritrovata la versione strumentale attribuita ad Alesandro Marcello, in una raccolta antologica di concerti per oboe. Certamente il lavoro di trascrizione ebbe per Bach una finalità didattica: 1’esame delle partiture vivaldiane permise al giovane musicista di accostare personalmente e conoscere da vicino “lo stile italiano” che eserciterà notevole influsso sulla sua produzione (si pensi ad esempio al Concerto in stile italiano percembalo o alla Toccata, Adagio e Fuga in do maggiore per organo). La scelta di eseguire all’organo alcuni di questi concerti è dettata da due ragioni: la prima nasce dalla nota ambiguità di destinazione della musica tastieristica del sei-settecento, definita spesso “cembalo-organistica”. Nel caso di Bach, anche se i cinque concerti espressamente destinati all’organo danno indicazioni di registrazione e di pedale, sono notevoli le affinità di scrittura con quelli cembalistici, sia per la presenza in entrambi delle figurazioni violinistiche (arpeggi, note ribattute, passaggi virtuosistici), sia per le analoghe soluzioni armoniche e melodiche nei brani lenti. Una seconda ragione viene dalla natura degli strumenti impiegati: l’organaria italiana settecentesca di aria veneta offre strumenti che per la brillantezza del ripieno, la chiarezza del principale, la prontezza dei registri di concerto, ben si adattano ad interpretare questo genere di composizioni, senza contare gli ovvi legami geografici e storici con Vivaldi e i due Marcello. Nella scelta delle registrazioni (indicate successivamente) ho cercato, nello stesso tempo, di aderire il più possibile alla natura e all’indole dei brani eseguiti e di valorizzare le risorse timbriche degli strumenti impiegati. 1 J. MATTHESON, Das beschutzie Orchestre, Hamburg, 1716, pp. 129-130 2 A. BASSO, Frau Musika. La vita e le opere di J.S. Bach, Torino, Vol. 1, pp 457-58

Edoardo Bellotti