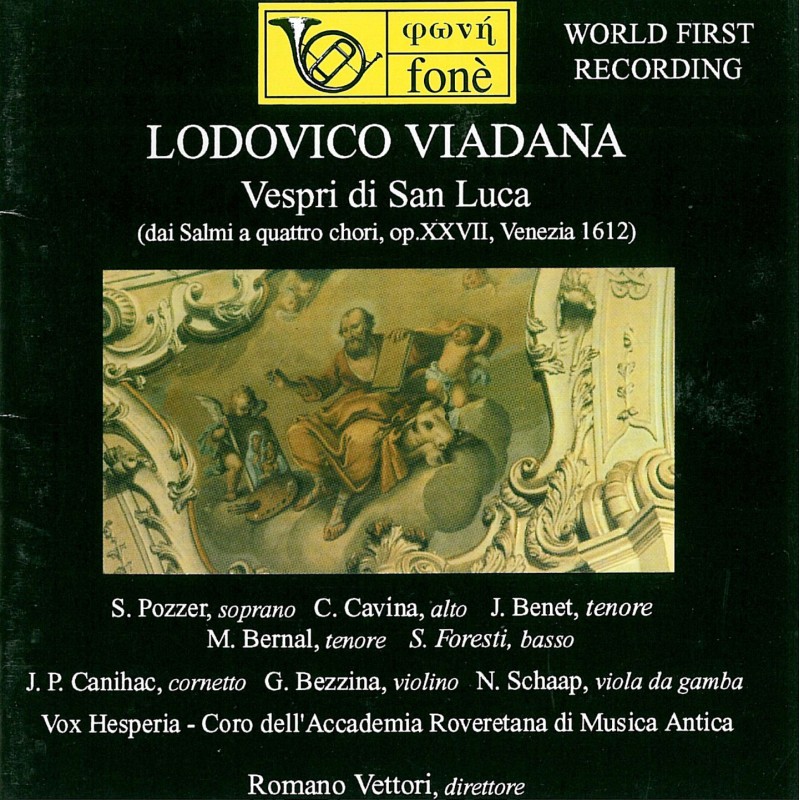

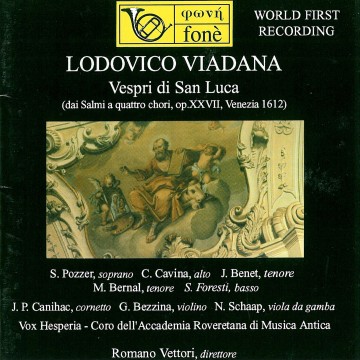

Vespri di San Luca - Lodovico Viadana (High Resolution Audio)

[Hi-Res Audio] Vespri di San Luca - Lodovico Viadana

Romano Vettori, direttore

S. Pozzer, soprano

C. Cavina, alto

J. Benet, tenore

M. Bernal, tenore

S. Foresti, basso

J.P. Canihac, cornetto

G. Bezzina, violino

N. Schaap, viola da gamba

Vox Hesperia - Coro dell'Accademia Roveretana di Musica Antica

UN "VESPRO" DI VIADANA PER SAN LUCA

Un’incantevole riscoperta del “Vespro di San Luca” di Lodovico Viadana nella raffinata veste audio “Hi-Resolution Audio”. Il celebre componimento sacro, interpretato dal coro Vox Hesperia sotto la direzione di Romano Vettori, offre un’esperienza sonora intensa e autentica, grazie a una qualità di registrazione che valorizza ogni dettaglio vocale e strumentale. Una raffinata tappa nel mondo del repertorio barocco che fonde liturgia, canto e strumenti antichi con una resa sonora d’alta fedeltà.

1. Deus in adjutorium meum intende / Domine ad adjuvandum 1.40

2. Hoc est praeceptum meum 0.32

3. Dixit Dominus 6.00

4. Frates ego enim 3.30

5. Majorem caritatem 0.39

6. Confitebor 7.40

7. La Mantovana 1.43

8. Vos amici mei estis 0.29

9. Beatus vir 7.40

10. La Piacentina 2.58

11. Beati pacifici 0.34

12. Ps. Laudate pueri 5.50

13. O bone Jesu 2.44

14. In patientia vestra 0.35

15. Laudate Dominum 1.44

16. Canzon francese in risposta 3.30

17. Frates, jam non estis 0.56

18. Exsultet 4.00

19. Tradenti enim vos 2.20

20. Magnificat sexti toni 6.20

21. La Romana 1.56

22. Interveniat pro nobis... 3.15

23. Salve Regina 5.40

24. Omnipotens sempiterne Deus 1.30

Durata Totale 1.14.10

Ouel che conosciamo della vita del Viadana èun insieme didati ancora troppo frammentario per permetterneuna ricostruzione accurata. Le rareinformazioni in nostro possessoprovengono generalmente dafrontespizi eprefazioni dei suoi libri o, in qualche caso, da documenti coevi di genere assortito. Come è naturale, lunghi periodi di oscurità ed oblio nella vicenda terrena di un artista non aiutano a chiarire completamente genesi e significato delle sueopere. Ad esempio,unlavoro importantissimo epluri-ristampato come al raccolta dei Cento Concerti Ecclesiastici(1602),salvo accennare rapidamente nela prefazione da un soggiorno romano del musicista intorno al 1597, è preceduto da anni di silenzio. Asorpresa, appena pochi mesi dopo ilcitato evento editoriale, ovvero nel luglio diquell'anno, li nome del Viadana fa capolino in una cronaca cremonese di GiuseppeBresciani, storiografo locale. Egli riporta con entusiasmodelle straordinarie manifestazioni di fede chesalutaronol'arrivo nel convento di San Luca in Cremonadi Padre Bartolomeo da Solutivo, famoso predicatore. Nel riferire delle celebrazioni, in proporzione solenni ed importanti almeno quanto l'eccezionalità dell'accadimento, il Bresciani riporta che il Viadanapartecipava alservizio di musicanelle vesti di Maestro di Cappella, direttoredi più cori e, nell'occasione, ol si dice anche esser vicariodiquel monastero. (..mentre seguiva la Santa Comunione sopra l'organo cantavasi concerti Musicali in lode del Signore hor adue hor a tre, et hor a quattro chori e ne fu li Maestro di Cappella li Padre fra Lodovico da Viadana vicario di dettoMonastero...). Questo, in sostanza, è il suggestivo aggancio storico ala base dela presente incisione discografica. Esa intende oggi affiancarsi a quela del Vespro perl'Assunzionedella Beata Vergine, prodotta nel 1992 ed interamente desunta, per quantoconcerne le sezioni portanti del servizio liturgico, dal libro dei Salmi a quattro chori op. XXVII del Viadana, volume a noi noto nell'unica edizionedel 1612. Questacompilazione vuole offrire un saggio particolarmente ampio e significativo dell'arte del Maestro mantovano comprendendo brani di grande interesse musicale ed assolutamenteinediti, raggiungendo inoltre l'obbiettivo di completare al registrazione ni CD dell'opera XXVII, considerata oggi il capolavoro assoluto del Viadana.Nel far questo si èevitata l'esecuzione a quattro cori dei due salmi Dixit Dominus eLaudate pueri, comuni sia al "cursus" maschile che a quello femminile, presentandoneora una versione "alternatim" con passi solistici in falsobordone nei quali, non infrequentemente, flessuosità ed esuberanzamelodica fanno dimenticare l'ovvietàdel percorso accordale. L'impiego del falsobordone, per la sua capacità di conciliare il fascino armonico con la intelligibilità dela parola, oltreche una precisa funzionalità pratica dimostra uno speciale riguardonei confronti dei più rigidi dettami della Controriforma. Da un puntodi vista interpretativo,larealizzazione del Vespro ni forma liturgica impone una prima scelta stilistica per l'esecuzione delle parti in gregoriano. Sarebbe oggi anacronistico fare riferimento al canto neumatico-espressivo di epoca medioevale, certamente più libero e ricco di nuances ma lontano dalla solennità volutamente marmorea, propria del tardo Rinascimento, sulla quale agisce l'influsso classicista del mensuralismo. Le istruzioni più chiare si trovano in diverse edizioni del Directorium chori di Giovanni Guidetti, cappellano papale. In pratica la scansione testuale è basata su un "tempo primo"di recitadelle sillabe, con allungamenti proporzionali su quelle accentate. Purtroppo gli esempi riguardano solo gli incipit del celebrante e non c'è preciso riferimento a quelle forme di notazionenon sempre riconducibili allesemplici combinazioni citate da Guidetti ma presenti nell'Antifonario. Di conseguenza, in molti casi, il Directorium ha costituito una guida più ispiratrice che realmenteregolatrice. Infine va segnalato che agli episodi in falsobordonesi è riservata una maggiore libertà ritmica edespressiva. Qualchealtra considerazione èpoi da riservare alla problematica che riguarda l'accostamentofra itoni ecclesiastici delleantifonee imodi polifonici dei brani in assettofigurato. Curiosamente, el Rubriche fanno riferimento a servizi in canto piano, dimostrando, nelle intenzioni, di volerevitare un argomento scabroso non solo dal punto di vista pratico. Espedienti già collaudati (in primis quello del trasporto) e usati dallo stesso Viadana fanno ipotizzareche, più di una effettiva (edimpossibile) concordanzadi modo, si dovesse ricercareun aggancio fra i vari brani comodo per i cantori e privo di grossi contrasti nell'accostamento delle sonorità. Nell'osservanza delle prescrizioni delmanuale del Guidetti (1582), le antifone sono presentate con doppiaintonazione dell'incipitrispettandol'ordinedi successione negli interventi ingregoriano degli ecclesiastici edei musicisti stipendiati.Come alternativa alla ripetizione delle antifone dopo il salmo (bastava a salvaguardare la validità del rito la sola recita in segreto delle stesse contemporaneamente all'intonazione di un brano musicalesostitutivo) si sono scelti: un assaiprecoce mottetto per tenore e due tromboni obbligati, il bel "Fratres egoenim" per Canto soloovercoretto ela geometrica "Canzon francese in risposta" per violino, cornetto e due tromboni dai Concerti ecclesiastici (1602) che resero celebre l'autore; un ispirato mottetto a voce sola dai Centum Sacri Concentus (Francoforte 1615), testimonianza ulteriore della sua fama europea; i "Sicut erat" a cinque voci dalla fortunata silloge dei Falsibordonidel 1596; versetti acinque voci di salmi ed un'accattivante Salve Regina ricavatidalle raccolte del 1588 e del 1604 (ristampa del 1610) nonché tre sinfonie che l'autore stesso presenta come "musica del culto di Dio", tratte dall'unica monografia strumentale (1610) perdue cori a quattro parti. Per questa registrazione i cori e gli strumentidi raddoppio alle voci sono stati distribuiti seguendo, per quanto possibile, le indicazioni date da Viadana, il quale suggeriscel'impiego di coretti e violini per le parti acute e medie; tromboni, fagotto, violone per quelle medie e gravi; organo e due chitarroni perquelledel continuo. Secondariamente si è ritenuto che prassi documentate ni area padana sull'uso dell'accompagnamento con strumenti potessero legittimamente influenzare la presente scelta esecutiva. Così, accanto a d organo, spinetta, clavicembalo e chitarrone, ha trovato spazio anche li regale che già si impiegava a Cremona, in alternanzacon l'organo, neiconcerti a piùcori. La linea interpretativa è stata orientata verso una certa sobrietà nell'uso dei colori strumentali credendo di meglioservire, ni questo modo, gli intenti dell'autore medesimo. La sua stessa condizione diecclesiastico fa supporre che la comunicazione della parola rivelata, nella sua essenzialità, non dovesse soggiacere ad un eccessivo compiacimentodei sensi. Similmente, in materia di registrazione organistica, Viadana preferisce attingere ai soli registri della famiglia del Principale, costituenti, nel loro insieme, li Ripieno, escludendo invece completamente quellida concerto comprendenti i flauti e la voce umana. Nei Salmi a quattro chori egli impiega il Principale solo negli episodi solistici opponendovi massicciamente i lRipieno in quelli corali. Solo per il salmo "Laudate Dominum", affidato ad un vivace dialogo trafavorito ecappellacon i cori acuto e grave, alterna il Ripieno con il raffinato amalgama di Principale, Ottava e Quintadecima.Fra gli atteggiamenticompositivi congeniali all'autore si segnala l'uso di riproporre, nell'avvio dei salmi, li tradizionale disegno melodico gregoriano od un motivo che a quello liberamente si ispiri. Di norma questo "initium" èriservato al tenoresolista. Frequentemente l'armonia è variata con l'introduzione di cadenze (ogni modo ha le sue preferenze)che,per noimoderni, hanno il sapore di fugaci incursioni in quelle che individuiamo come tonalità al primo grado di vicinanza. E' comunque importante tenere presente che si tratta di modi ecclesiastici "polifonici", espressivamente assai più ricchi dei nostri moderni maggiore e minore, spesso caratterizzati dalla soppressionedella terza nelle cadenze finali. Sia nella conduzione del dialogo fra cori che nella concezione di più delicate t r a m e sonore appare evidente che Viadana, autore sacro per eccellenza, ha un debito cospicuo anche nei confronti dei grandi madrigalisti del cinquecento. Lo dimostra chiaramente la sua capacità di mantenere flessibile li contrappunto delle voci senza rinunciare alla caratterizzazione ni senso figurativo e realistico delle parole. Come anche nei brani strumentali, qui affidati a due cori di archi e fiati, al ritmo binario è congeniale un linguaggio contrappuntisticamente variato e ricco di imitazioni mentre el sezioni ni tempo ternariopresentano un taglio omoritmico piùenergicoespigliato. Il continuo si affranca, talvolta, dalla mera condizione di Basso seguente per offrire qualche bell'esempio in stile concertante. In conclusione, emergeil profilo di un musicista attratto dalla novità ma sostanzialmente legato allatradizione che nei suoi momenti più felici pare veramente in grado di: "..ritirar gli animi attuffatine vani,e mortiferi diletti del senso, e ridurliallapristina altezza loro co'l proporli quelle sorti di rime, etdi musiche, dove altri possa non solodilettarsi, ma insieme co'l dilettoinalzarsi al puro efervente amor di Dio (...)e invaghirsi delledivine bellezze, etocca da inusitata devotione sentir dentro ni se stesso un mirabil' e soavissimo gusto di Paradiso' (Tempio Armonico di Giovenale Ancina, 1599).

Mariateresa Barzoni

Scheda tecnica

-

Native Dsd

Native Dsd

- Visita il sito

-

Hd Tracks

Hd Tracks

- Visita il sito

-

High Res Audio

High Res Audio

- Visita il sito