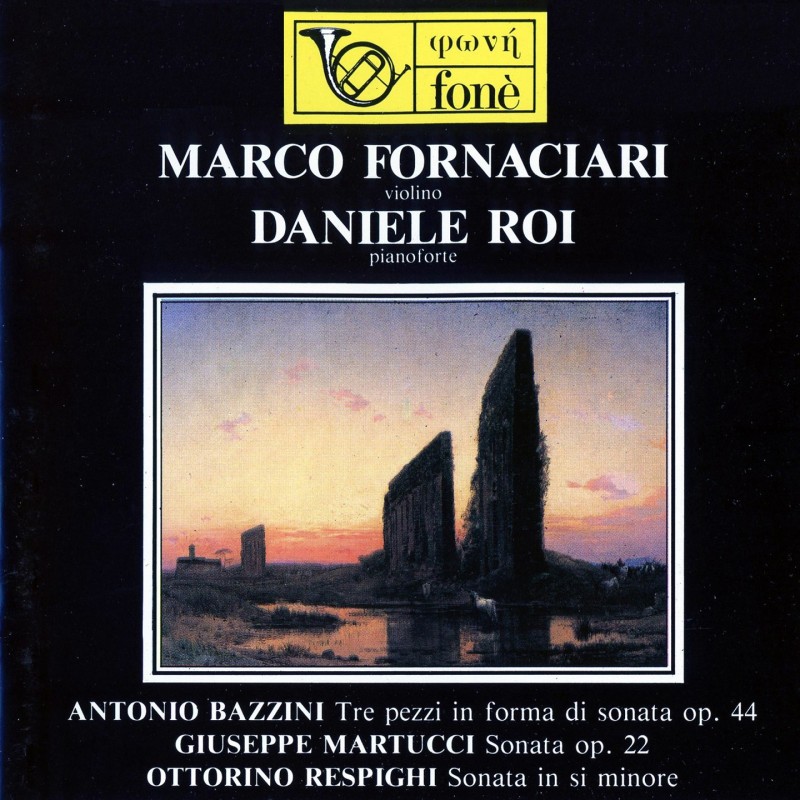

ANTONIO BAZZINI (1818-1897)

Tre pezzi in forma di sonata op. 44 per violino e pianoforte

Allegro

Romanza

Finale

GIUSEPPE MARTUCCI (1856-1909)

Sonata op. 22 per violino e pianoforte

Allegro passionato

Andante con moto

Allegro molto

OTTORINO RESPIGHI (1897-1936)

Sonata in si minore per violino e pianoforte

Moderato

Andante espressivo

Passacaglia: allegro moderato ma energico

Durata: 53'48''

LA MAGIA DEI LUOGHI

Musica al Teatro Goldoni

Questo progetto è stato realizzato a Livorno presso il Teatro Goldoni nel maggio del 1988. Le registrazioni sono state effettuate da Giulio Cesare Ricci; in tutte le sessioni di registrazione è stata utilizzata una coppia di microfoni Neumann M 49 a valvole (1947), usata in configurazione bimicrofonica ad effetto di campo. Il segnale senza manipolazioni passa contemporaneamente su un master tape Studer, due tracce modello C.37 a valvole e su un PCM digitai 1630, due tracce. Sono stati usati cavi microfonici e di segnale linea Van Den Hul.

MARCO FORNACIARI

Ha studiato presso l’Istituto “P. Mascagni” a Livorno col M° C. Chiti diplomandosi con distinzione nella classe di “Virtuosità” del M° Corrado Romano presso il Conservatorio di Ginevra. Vincitore del concorso biennale di Vittorio Veneto. Svolge attività solistica in Italia e all’ estero. Attivo anche nel campo della musica da camera, ha collaborato con alcuni complessi italiani fra i più importanti, suonando come solista nelle principali sale e teatri, e registrando per numerose Radiotelevisioni europee ed extraeuropee. Attualmente, è il 1 ° violino solista del Complesso “I Solisti Veneti”.

DANIELE ROI

Daniele Roi ha studiato con Micaela Mingardo Angeleri e successivamente anche con Paul Badura-Skoda, Franco Gulli ed Enrica Cavallo, Huguette Dreyfus. Attivo in Italia ed all’estero, ha registrato per vari enti radio-televisivi collaborando tra l’altro con Riccardo Chailly, Uto Ughi, Bruno Giuranna, Peter Lukas Graf, Kenneth Gilbert e stabilmente con Alain Marion e Jean Pierre Rampai. Svolge anche attività di clavicembalista con diverse orchestre da camera tenendo concerti in Europa, sud America, Australia, ed effettuando incisioni discografiche comprendenti musiche strumentali ed operistiche. Di rilievo, inoltre, la partecipazione all’opera di Vivaldi “Orlando Furioso” al Theatre du Chatelet di Parigi nel 1981 con Marilyn Horne. Daniele Roi è nato a Padova dove è titolare della cattedra di pianoforte principale.

Antonio Bazzini

Antonio Bazzini nacque a Brescia nel 1818 e morì a Milano nel 1897. Fu violinista ammirato anche da Paganini, Schumann e Mendelssohn e visse lungamente all’estero, soprattutto in Germania e a Parigi. Rientrato in Italia si dedicò alla composizione e si adoperò anche alla rinascita della musica strumentale. Insegnò al Conservatorio di Milano divenendone anche direttore nel 1882 e dove ebbe tra gli allievi Catalani e Puccini. Compose l’opera Turanda, musica sinfonica e sinfonico-corale, cameristica (fra cui 6 quartetti e 1 quintetto), per violino (4 concerti fra cui il Concerto militare, e molti pezzi virtuosistici, fra i quali la famosa “Ridda dei folletti”), liriche e romanze. I tre pezzi in forma di sonata op. 44 per violino e pianoforte che qui vengono presentati, si inseriscono nello scarso panorama delle sonate italiane per violino e pianoforte dell’800 come una delle più interessanti, nonostante sia pressoché ignorata dagli interpreti forse a causa del notevole impegno richiesto al violinista, in contrasto con la tranquilla partecipazione del pianoforte, lasciato dal compositore; già insigne violinista, ad un ruolo non certo paritetico col partner, quasi un sostegno armonico o ritmico. Se nell’ambito della composizione echeggiano momenti che possono avvicinare la memoria ad altri autori, sia operisti italiani che sinfonisti di area mitteleuropea, non si può negare una notevole efficacia ed abilità nel porgere le proprie idee, che ben al di là del mero compito del compositore di maniera, ottiene risultati di grande raffinatezza artistica, vedi il 2° tema del 1° tempo, e la dolcissima Romanza, grazie ad una notevole ricchezza armonica che mantiene il discorso ad un costante interesse d’ascolto, in contrasto con le notevoli impennate virtuosistiche, in virtù delle quali, il 3° tempo soprattutto ci riporta con la fantasia ad un tempo perduto in cui il violinista che, come si è visto, era compositore oltre che virtuoso ed impegnato didatta, non disdegnava di accedere con gusto e successo alla categoria dello spirito in cui è sovrano il senso del fantastico e del bizzarro, in cui la fantasia sembra non avere limiti.

Giuseppe Martucci

Giuseppe Martucci nacque a Capua nel 1856 e morì a Napoli nel 1909. Studiò a Napoli e fu insegnante e direttore del Conservatorio. Fu direttore d’orchestra e pianista apprezzato, fra gli altri, da Liszt e Rubinstein e si adoperò per la diffusione in Italia della conoscenza dei sinfonisti tedeschi e di Wagner, tanto che a Bologna diresse per la prima volta Tristano e Isotta. Del resto in tutta la sua opera è evidente l’influsso dei romantici tedeschi e di Wagner in particolare. Tra le sue composizioni meritano di essere ricordate l’oratorio Samuel per soli coro e orchestra (1881), il poemetto romantico per voce e orchestra “La canzone dei ricordi” (1886-87), le due sinfonie in re minore (1895) e in fa maggiore (1904), il concerto in si bemolle minore per pianoforte e orchestra (1885), molte pagine pianistiche tra le quali il Notturno dell’opera 76 e la Novelletta dell’op. 82, nonché la famosa Trantella dell’op.44, varie composizioni da camera, tra le quali il Quintetto in do per archi e pianoforte. La sua sonata per violino e pianoforte op.22 che qui si ascolta registrata, vede predominante la scrittura pianistica sia per complessità di materiale tematico e ricchezza di scrittura, che per la minuziosa elaborazione che l’autore, che fu, come si è già detto, grande pianista, ha riservato al proprio strumento, lasciando relativamente in secondo piano l’elaborazione della parte violinistica. In questo va ricercato il motivo dell’oblio totale al quale la sonata è stata destinata, non essendo gradito a molti violinisti essere non più prim’attore, ma “solo” un intelligente valorizzatore musicale. Ed è questo un vero peccato perché, ricercando un equilibrio sonoro della partitura, curando gli aspetti esecutivi più materiali per quanto riguarda la sonorità, il fraseggio e lo slancio tematico, sono molti i momenti di autentica ispirazione, prodighi di larghe soddisfazioni per il musicista raffinato.

Ottorino Respighi

Il compositore Ottorino Respighi nacque a Bologna nel 1879 e morì a Roma molte pagine pianistiche tra le quali il nel 1936. Già appartenente ad una famiglia di musicisti fu allievo a Bologna di Torchi e Martucc1 e da quest'ultimo gli derivò l’interesse per le forme sinfoniche elaborate dai tedeschi che sino ad allora erano state così poco praticate in Italia. Studiò in Germania ed in Russia ed ebbe contatti a Pietroburgo con Rimskiy Korsakov. Più tardi iniziò il suo insegnamento al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma e si dedicò alla composizione dei poemi sinfonici che più di tutti gli procurarono la fama: Le fontane di Roma, (1916), I pini di Roma (1924), Vetrate di chiesa (1926), Trittico botticelliano (1927), Feste Romane (1928).Oltre a queste composizioni ve ne sono altre importanti degne di nota in cui Respighi profuse la sua grande esperienza di studioso di musiche antiche tradotte però in uno stile di tradizione più chiaramente italiana: Concerto gregoriano per violino e orchestra (1921), Concerto in modo misolidio per pianoforte e orchestra (1924), la suite “Gli uccelli” per piccola orchestra (1927), Antiche arie e danze per liuto, tre suites per orchestra d’archi (1917-31). Nel periodo successivo, cioè dal 1922 al 1934, Respighi ritornò al teatro musicale e compose Belfagor (1922). La campana sommersa (1927), Maria Egiziaca (1932), La fiamma (1934) e L’incompiuta Lucrezia. Poi ancora ricordiamo 7 balletti fra cui la Boutique fantasque su musiche di Rossini (1919), Belkis, regina di Saba (1932), Gli uccelli (1933), Passacaglia su musica di Bach (1948), e varie altre liriche e musiche vocali, Impressioni brasiliane (1927), una sonata per violino e pianoforte (1917) presentata in questo disco, 2 quartetti ed altre composizioni. A proposito della sua Sonata in si minore, non si sa se Respighi abbia avuto modo di sentirla classificare tra i grandi capolavori del repertorio sonatistico del ‘900, ma gli illustrissimi precedenti discografici fanno presumere un eccezionale interesse sin dall’apparizione del pezzo. La sovrabbondanza di idee, colori e risorse musicali e strumentali permetterebbero una strumentazione per grande orchestra, tale è la ricchezza della partitura. In questo grande impegno richiesto ai due interpreti è da ricercare la scarsa frequenza con la quale viene inserita nei programmi da concerto.

Hd Tracks

Hd Tracks

High Res Audio

High Res Audio