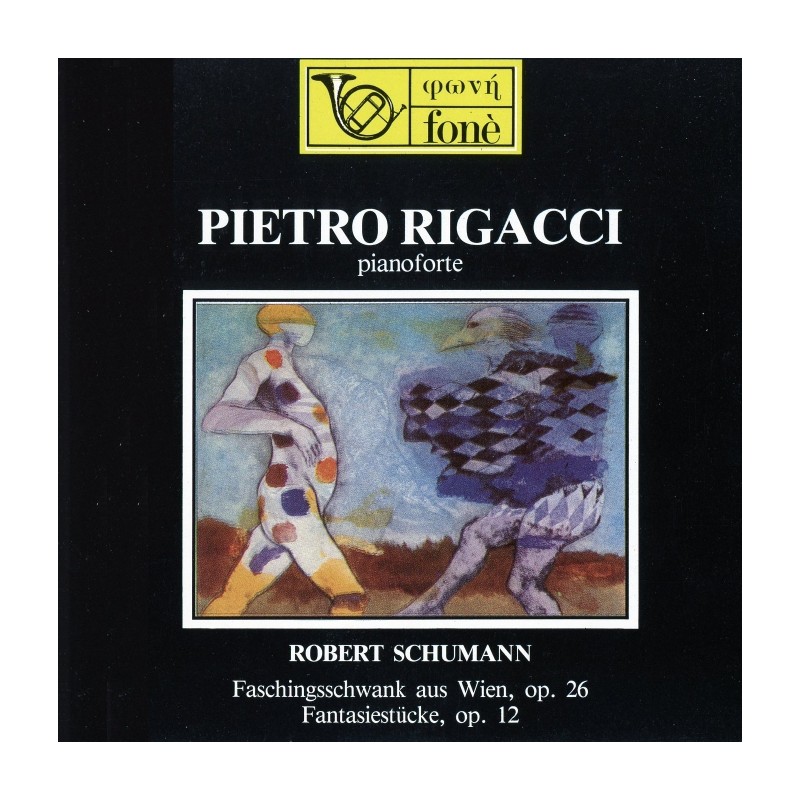

Robert Schumann (1810- 1856)

Faschingsschwank aus Wien, op. 26

(Fantasiebilder)

1. Allegro

2. Romanza

3. Scherzino

4. Intermezzo

5. Finale

Robert Schumann (1810-1856)

Fantasiestücke, op. 12

6. Des Abends

7. Aufschwung

8. Warum?

9. Grillen

10. In der Nacht

11. Fabel

12. Traumes Wirren

13. Ende vom Lied

Luogo della registrazione: Teatro Goldoni – Livorno.

Direttore di produzione: Giulio Cesare Ricci

Ingegnere del suono: Giulio Cesare Ricci

Pietro Rigacci, nato a Firenze nel 1954, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, diplomandosi in pianoforte, sotto la guida di Maria Tipo, conseguendo contemporaneamente il diploma di composizione.

Ha vinto il 1° premio al Concorso Internazionale “E. Pozzoli”, al Concorso di Pescara e “Città di Treviso”. Successivamente vincitore ai Concorsi Internazionali “Clara Haskij”, “Dino Ciani” (Teatro alla Scala), “Vianna da Motta” (Lisbona). Ha suonato nei più importanti teatri italiani, partecipato a Festivals in Francia, Svizzera, Portogallo e Italia.

Ha compiuto tournées in Svezia, Norvegia, Finlandia, Irlanda e anche in Inghilterra, dove, in seguito al suo concerto alla Queen Elizabeth Hall di Londra, viene frequentemente invitato a registrare per la B.B.C.

Ha inoltre effettuato registrazioni per la R.A.I., Radio Suisse Romande, Radio norvegese, irlandese e portoghese.

Il suo repertorio comprende sia i classici, romantici che gli impressionisti, la scuola russa del XX secolo, e anche la musica contemporanea di cui viene considerato, anche in virtù della sua qualità di compositore, sensibile interprete, tanto da essere stato invitato da Luciano Berio quale solista nelle prime esecuzioni assolute delle sue opere: “Opera” al Maggio Musicale Fiorentino, e “La vera Storia” al Teatro alla Scala.Robert Schumann: la musica, le suggestioni letterarie e le maschere.

“Chopin è un artista, Schumann è un poeta” – così afferma André Gide nelle sue Note su Chopinpubblicate nel 1939. Inizialmente il progetto di Gide era stato scrivere un saggio su ambedue i musicisti, ma ad un certo punto si accorse che il suo interesse per Robert Schumann si era molto affievolito e che ben poco gli restava da dire su di lui. Più avanti leggiamo nello stesso saggio: “Io non provo alcun bisogno, per gustare la musica, di farla passare attraverso la letteratura o la pittura, e mi preoccupo molto poco del ‘significato’ di un pezzo. Ecco lo restringe e mi disturba. Ed è per questo che malgrado il prestigioso adeguarsi di Schumann, di Schubert e di Fauré, mi piace soprattutto una musica senza parole o che, al più, abbia a pretesto il misticismo liturgico”. In queste parole troviamo la chiave per la singolare contrapposizione artista-poeta in cui Gide ha posto i due musicisti. La personalità di Schumann è, infatti, una personalità complessa e nettamente scissa fra due poli di attrazione: la vocazione per la musica e quella per la letteratura, che egli cerca di fondere in un deliberato gesto di profonda ed assoluta dedizione. Alle ambigue distinzioni di Gide si oppongono le chiare parole di Schumann, secondo le quali “il musicista deve essere un poeta, giacché l’estetica di un’arte è quella delle altre, soltanto il materiale è diverso”. Così il musicista rientra per Schumann, forse più che per ogni altro compositore romantico, nella cerchia di coloro che mirano alla confluenza delle arti in un tutto unico per realizzare il frutto della creatività, tanto è vero che non esita dichiarare: “Da Jean Paul Richter ho imparato più contrappunto che dal mio insegnante di musica.”

Jean Paul (1763-1825), l’autore più letto del suo tempo dacché apparve nel 1795 il romanzo Hesperus, scrittore poeta adorato dalle donne, adulato dalla giovane élite universitaria, stimato da uomini della cultura, esercitò una profonda influenza sul giovane Schumann. L’altro astro che guidò la sua educazione sentimentale fu E. Th. A. Hoffman (1776-1822), musicista e scrittore, creatore del personaggio fantastico Kreisler. Nella sua opera Johannes Kreislers, des Kaperllmeister, musikalische Leiden (I dolori musicali del maestro di cappella Kreisler), Hoffman descrive i due lati della musica, quello divino che porta alla sublimazione, e quello oscuro, demoniaco, palesandosi già nella descrizione dell’aspetto esteriore del suo fantastico eroe, che passeggia in un abito vecchio con due cappelli l’uno sull’altro, con due penne da musica infilate come pugnali nella cintura rossa.

Nei Fantasiestücke (Pezzi fantastici), op. 12, come del resto in altre opere di Schumann, si avverte la presenza dello spirito di E. Th. A. Hoffman: il suo mondo fantastico ed irreale, pieno di incubi, di sogni che si agitano, come sparvieri nefasti, in una luce spettrale trova spesso il corrispettivo nella musica di Schumann. È una parentela, un’affinità elettiva, che avvicina i due artisti per più aspetti: la loro opera scaturisce dagli abissi pericolosi ed infidi della follia e della disperazione, dal marasma, insomma, cui può dare ordine solo il genio ed il vigore. La serrata, lucidissima costruzione musicale che rivela l’opera di Schumann, è la prova più evidente di questo fatto. Per mezzo di essa le forze malvagie e disgregatrici vengono sottomesse. Essa rappresenta il sentiero ideale, l’unico, forse, da seguire per non smarrirsi nelle tenebre incombenti da ogni parte. E anche se la notte, alla fine, avrà il sopravvento, finché la ragione illumina, essa appare al compositore come un fantasmagorico paesaggio, una regione dell’anima da cui attingere i misteri, le visioni, i suggerimenti più sconfinati e trasferirli nella musica. I Fantasiestücke, op. 12, ed anche i successivi Fantasiestücke, op. 111 del 1851 nascono in questo clima spirituale. Composti nel 1837 e dedicati ad Anna Robena Laidlaw, si presentano come una serie di brevi immagini, le cui didascalie suggeriscono poetiche intuizioni, mentre nei Fantasiestücke, op. 111 le didascalie tornano ad essere generiche. Il primo brano Des Abends (Di sera) è un’intima, sottile evocazione delle incipienti ore notturne. Il secondo pezzo Aufschwung (Slancio) è una composizione colma di fervida, appassionata vibratilità. Le esitanti inflessioni di un interrogativo traspaiono da Warum? (Perché?). Spiritoso e bizzarro si rivela il brano successivo Grillen(Chimere). Il senso di una notte tempestosa, appena placato nella parte centrale, si ripercuote nel pezzo intitolato In der Nacht (Nella notte). Il sentimento dell’infanzia come di un’età fatalmente trascorsa caratterizza il brano Fabel (Favola). Di un’estrosa visionaria brillantezza si rivela Traumes Wirren (Sogni agitati).

Ende vom Lied (Commiato) emerge con ritmo scattante, per concludere con i delicati contorni melodici della coda, il ciclo. Una certa unitarietà è data non tanto dalla successione delle tonalità, quanto dai passaggi modulanti che collegano la chiusa di unbrano all’inizio di quello successivo.

Schumann aveva 28 anni quando, nell’autunno del 1838, si recò a Vienna animato da speranze e progetti. Il poeta Adalbert von Chamisso (1781-1838) l’aveva convinto a tentare la fortuna che gli era stata così avara Lipsia, nella capitale austriaca, ed i successi che Clara Wieck vi aveva riportato nei suoi concerti durante l’inverno precedente, avevano fatto nascere nei due amanti l’idea di trasferirsi in quella città appena uniti in matrimonio. Schumann si proponeva di ottenere a Vienna la licenza per pubblicare la “Neue Zeitschrift für Musik”, rivista musicale da lui fondata nel 1834 e che si era conquistata una buona reputazione anche fuori da Lipsia. Fece ritorno alla sua città nativa solo nell’aprile 1839, portando con sé un bagaglio di delusioni procurategli dalla superficialità dell’ambiente viennese, dall’indifferenza della burocrazia, ma anche il manoscritto della Nona Sinfonia “La Grande” di Franz Schubert ed i primi quattro movimenti del Faschingsschwank aus Wien: Fantasiebilder – Carnevale di Vienna: Visioni fantastiche, op. 26. In questa composizione si riflette soprattutto la gioiosa ebbrezza che derivava dalla scoperta della città nuova e che lo aveva reso spensierato e fiducioso. Erano momenti in cui Schumann guardava la vita con occhi ridenti e si faceva trascinare dal clima festoso del carnevale che lo induceva, anche se per poco, a pensieri sereni e scherzosi. Schumann aveva già scritto, all’età di 25 anni, Carnaval, op. 9, dove si presentano, come in un corteo, maschere tradizionali, personaggi reali e fantastici. Similmente, come avvenne per Fantasiestücke, op. 111, anche il Carnaval reca didascalie generiche, e Schumann lo descrive a Simonin de Sires dedicatario dell’opera 26, come “una grande Sonata romantica”.

Nei due Carnevali Schumann intesse i motivi che animano il ballo mascherato e il travestimento: l’annientamento della propria identità, lo scambio dei ruoli, lo sdoppiamento della personalità, la rivelazione dei lati più oscuri e segreti del proprio io con l’alibi della maschera. Il romanticismo ha sviluppato e arricchito questo grande tema già così caro al periodo Roccocò – basti pensare all’ultimo atto delle Nozze di Figaro(1785) di Wolfgang Amadeus Mozart o alle Follies Françaises, ou Les Dominos (1772) di François Couperin. Il carnevale romantico è stato più volte descritto da E. Th. A. Hoffman, ad esempio nella Principessa Brambilla. Da ricordare anche il finale del romanzo Flegeljahre di Jean Paul; nel suo romanzo Siebenkäs lo straziante commiato definitivo dei due amici, che sono in verità l’uno il doppio dell’altro, culmina nello scambio di vestiti. Nei Faschingsschwank aus Wien Schumann riusce a cogliere soprattutto gli aspetti giocosi del ballo mascherato, esorcizzando con la musica ogni risvolto inquietante e minaccioso. Il primo movimento Allegroè una successione di valzer “sentimentali” in forma di rondò, dove Schumann inserisce alcune battute della Marsigliese, proibita dalla censura viennese, un’altra tirata contro i filistei come la marcia conclusiva del Carnaval, op. 9. Ad una tenera, sognata Romanza segue un vivace Scherzino. L’Intermezzo successivo si presenta con fervida passionalità. Il quinto movimento Finale, scritto dopo il ritorno a Lipsia, rispecchia liberamente la forma sonata e conclude l’opera con fastoso slancio.

Antonio Mazzoni

Hd Tracks

Hd Tracks

High Res Audio

High Res Audio