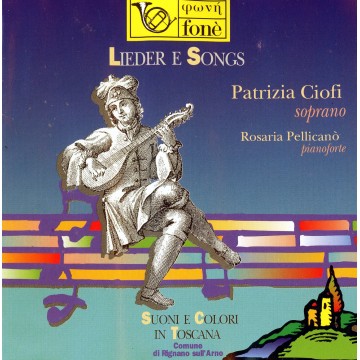

LIEDER E SONG (High Resolution Audio)

[Hi-Res Audio] LIEDER E SONG

Patrizia Ciofi, soprano - Rosaria Pellicanò, pianoforte

LIEDER E SONG

"Lieder e Song” è un raffinato album in alta risoluzione che unisce tradizione classica e modernità. Il soprano Patrizia Ciofi e la pianista Rosaria Pellicanò interpretano pagine intense di Mozart, Schubert, Schumann, Gershwin e Bernstein, offrendo un viaggio musicale che spazia dal romanticismo europeo fino al musical americano. Registrato nel 1996 con tecnologia valvolare a 20 bit presso la Fattoria di Mitigliano, l’album restituisce una qualità sonora di straordinaria fedeltà, ideale per gli amanti della grande musica vocale in Hi-Res Audio.

W. A. MOZART

1. Abendempfindung (5.19) 2. An Chloe (2.53) 3. Trennungslied (5.21)

F. SCHUBERT

4. Standchen (4.15)

5. Gretchen am Spinnrade (3.45)

R. SCHUMANN

6. Mondnacht (3.39)

7. Der Nussbaum (3.48) 8. Ich grollenicht (1.42)

G. GERSHWIN

9. Someone to watch over me (3.04)

10. I got rhythm (1.59)

11. The man I love (3.00)

12. Summertime (2.16)

L. BERNSTEIN

Da West Side Story

13. Somewhere (2.24)

14. Maria (2.47)

15. Tonight (5.39)

R. SCHUMANN

16. Ich grollenicht (1.34)

Durata totale: 53.33

Registrazione effettuata da Giulio Cesare Ricci in occasione della prova del Concerto tenuto presso la Fattoria di Mitigliano il 30 agosto 1996.

Per questa incisione è stato utilizzato un sistema di registrazione interamente valvolare e convertitori A/D a 20 bit.

Si può ottenere un bel mazzo di fiori anche cogliendoli qua e là, in diverse aiuole di un giardino che si estende a perdita d'occhio: tale è l'antologia di Lieder qui proposta, che comprende brani di varia matrice poetico-musicale, nati come esito creativo singolo o all'interno di un ciclo, e soprattutto col segno di stagioni culturali diverse (per quanto succedutesi in un arco cronologico ampio poco più di un mezzo secolo). Ma, vien da chiedersi, cos'è essenzialmente il Lied? Lo si può qualificare, è vero, come l'espressione di uno stato d'animo, tratteggiata con una regolarità di strutture melodiche che rimanda sì al canto popolare, ma come a un archetipo ormai idealizzato; e si ha così una definizione che, in riferimento al periodo storico richiamato dalle pagine accostate in questo disco, può trovar posto in un buon dizionario. Ma il Lied è anche, e soprattutto, qualcos'altro: poiché ciò che reca il testo - ove di volta in volta avviene che parlino gioia e dolore, illustrazioni naturalistiche e impressioni di vita quotidiana - comporta un attimo di consonanza col mondo delle cose umane, solo uno, che svanisce appena lo si nomina; o meglio, si fa "altro" nei moti interiori che ne conseguono, stregati da un desiderio che nasce già senza tempo, dalla nostalgia di ciò che balenò appena o che, addirittura, mai è esistito. Scorrendo dunque i titoli di questa antologia, ecco subito tre dei migliori Lieder mozartiani - tutti recanti la data 1787 - testimonianze di un approdo ante litteram alla dimensione espressiva, in sé propriamente romantica, a cui si è fatto or ora riferimento; un approdo che è di prezioso rilievo nello stesso itinerario evolutivo del Lied, segnandovi la decisa transizione dalla modesta sfera dell'uso domestico a quella lucente della musica d'arte. Sono brani che vivono su testi non sempre esemplari per qualità poetica, ma a cui la musica esprime l'esaltante sigillo di una passionalità accesa, quasi febbrile: da Abendempfindung (un tramonto greve di tragici presentimenti) al palpitante canto d'amore per Cloe, ove ancora emerge in raffinate movenze la memoria dell'aria d'opera, fino al Trennungslied, che si leva a ricordare come l'oblio rapisca in poche ore ciò che l'amore ha elargito per anni. Ed è proprio sul filo di questa nostalgia sottile ma onnipresente (ma anche seguendo, certo, i presagi di varie inflessioni musicali) che si può passare con naturalezza da Mozart a Schubert. Eccola, infatti, che subito vola via, affidato alle voci, ai sussurri di un'ancora notturna natura. E poi la classica nostalgia del non vissuto, quella di Gretchen amSpinnrade, ove uno Schubert appena diciassettenne offre la prima, esemplare rappresentazione musicale di un'azione che è anche specchio di moti interiori: appunto all'inarrestabile girare dell'arcolaio il pianoforte imprime lo slancio dei propri impulsi ritmici, mentre il canto si apre, in una sorta di sintonico crescendo emozionale, all'anelito di un amore sfuggente. Da un brano all'altro si viene così precisando questo Leitmotiv squisitamente romantico: ove desiderio e assenza sembrano integrarsi, in un enigma struggente che rinvia sempre oltre il relativo dell'esistenza, come alla chiave di un'ineffabile parola "ultima". E al fascino di un tal clima emozionale Schumann cedette nel 1840, dedicandosi ai Lieder per l'intero arco dell'anno: in questa sua repentina quanto monografica ebbrezza compositiva ne scrisse circa centocinquanta, articolandoli a costituire cicli in ogni senso piccoli e grandi; quelli di più eminente rilievo, ad eccezione di Frauenliebeund -leben, li troviamo peraltro qui rappresentati. In Mondnacht (dal Liederkreis op. 39) ecco subito un capolavoro, in cui Schumann riveste di musica, più che il testo, le proprie reazioni agli stimoli poetici che da esso sgorgano, evocando un meraviglioso "notturno", in cui l'anima dispiega le ali «come volando verso casa»). Qui come negli altri Lieder il pianoforte è essenziale: da sempre il più diretto "confidente" schumanniano, esso riesce a integrarsi nelle stesse movenze del canto, arricchendone le risonanze espressive fin nelle sfumature di una stessa, intimistica atmosfera. Quale si ritrova in DerNussbaum (tratto da Myrthen), ove i fiori del noce sussurrano immagini tenere e inafferrabili, come in virtù - per citare un verso di Eichendorff- di «quel canto nascosto che dorme nelle cose»; fino a Ichgrollenicht (da Dichtediebe), in cui l'eco di un amore perduto risuona là dove ogni rancore si spegne, a lasciar vivere soltanto i ricordi. I Lieder cedono poi il posto a songs di più immediata valenza comunicativa: sono pagine - tutte o quasi - talmente conosciute da potersi piacevolmente proporre anche nell'ambito di un concerto, per quanto tutt'altra sia stata la loro destinazione originaria. E il caso dei tre notissimi "titoli" di George Gershwin, che rimandano ad altrettante operette andate in scena fra il 1926 e il '30: un disinvolto fox-trot (tratto da Oh, Kay!), poi l'irresistibile I gotrhythm (da Girl crazy), che nel '34 sarà proposto anche nell'elaborata veste di Variazioni per pianoforte e orchestra, e quell'ammaliante slow (da Rosalie) che è The man I love. L'originale eclettismo di Gershwin - ove ragtime, blues, jazz ed elementi di tradizione "colta" venivano a fondersi in un linguaggio di esemplare personalità - si arricchì poi di inflessioni melodiche memori degli spirituals nel suo, capolavoro, Porgy and Bess (1935): di questa folk opera (come egli la definì, e poco importa se si tratti davvero di un'opera in senso tradizionale) fa appunto parte Summertime, che può felicemente fare a meno di ogni cenno illustrativo. Quanto ai brani di Leonard Bernstein, si può dire che essi costituiscano sotto vari aspetti un epilogo segnato ancora dal Leitmotiv della nostalgia. Le pagine qui proposte - improntate a una sorta di fresco ma assai "sapiente" neoromanticismo - appartengono a uno dei suoi lavori più noti, la commedia musicale West Side Story (1957): vi si tratteggia il mondo violento delle bande giovanili, nel quale l'amore tra Maria e Tony sboccia effimero, fuggevole (perché no? come lo spunto di un Lied); interrotto da un tragico finale, esso dovrà risvegliarsi... somewhere, in qualche parte di un mondo invisibile e finalmente sereno.

Gilberto Costa

Hd Tracks

Hd Tracks