- Nuovo

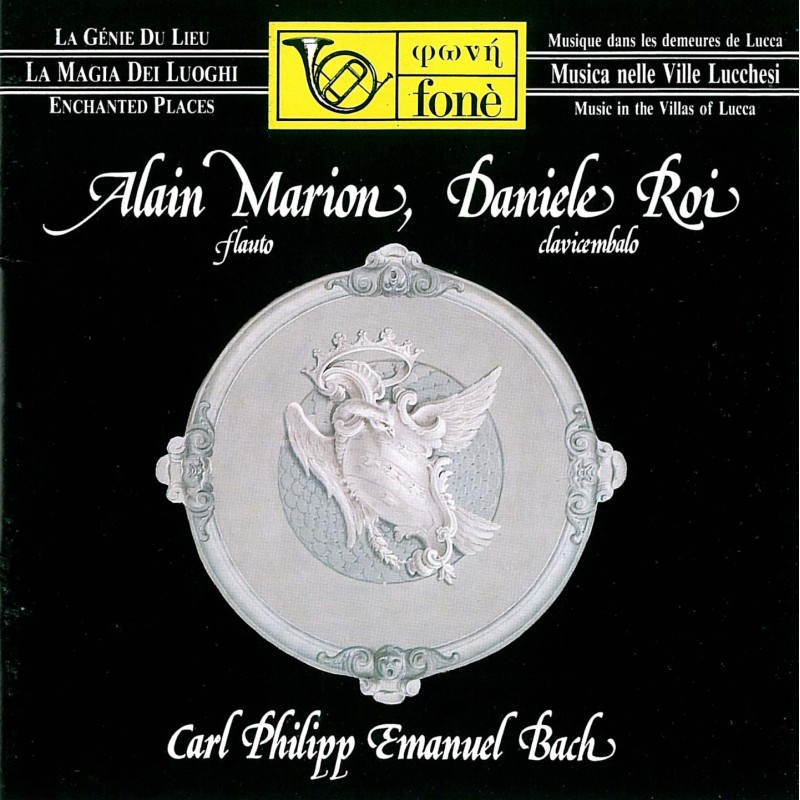

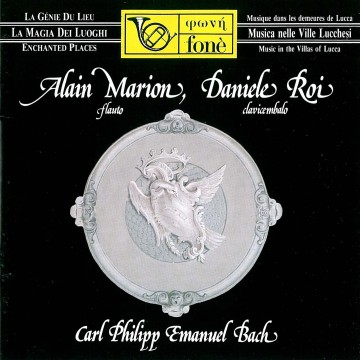

ALAIN MARION & DANIELE ROI - CAR PHILIPP EMANUEL BACH (High Resolution Audio)

ALAIN MARION, DANIELE ROI

CAR PHILIPP EMANUEL BACH

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788)

Sonata in re maggiore n. 1

(Potsdam 1747 - Wotquenne 83)

Allegro un poco

Largo

Allegro

Sonata n.1 in si bemolle maggiore

(Berlino 1738 - Wotquenne 125)

Adagio

Allegro

Vivace

Sonata n. 2 in re maggiore

(Berlino 1738 - Wotquenne 126)

Largo

Allegro

Vivace (tema con due variazioni)

Sonata n. 3 in sol maggiore

(Berlino 1739 - Wotquenne 127)

Adagio

Allegro

Vivace

Sonata n. 4 in re maggiore

(Berlino 1740 - Wotquenne 129)

Adagio

Allegro

Vivace

Sonata n. 5 in si bemolle maggiore

(Berlino 1746 – Wotquenne 130)

Largo

Allegro

Allegro

Sonata in sol maggiore “di Amburgo”

(Amburgo 1786 - Wotquenne 133)

Allegretto

Rondò – Presto

Durata: 01h 10’

LA MAGIA DEI LUOGHI

Musica nelle Ville lucchesi

"Villa Dell'Orologio"

Questo progetto è stato realizzato in località Vicopelago, comune di Lucca, presso la villa "Dell'Orologio" nel luglio del 1988. Le registrazioni sono state effettuate da Giulio Cesare Ricci assistito da Michele Lippi; in tutte le sessioni di registrazione è stata utilizzata una coppia di microfoni Neumann M 49 a valvole (1947), usata in configurazione bimicrofonica ad effetto di campo. Il segnale senza manipolazioni passa contemporaneamente su un master tape Studer, due tracce modello C.37 a valvole (il master analogico viene uti-lizzato per la produzione del disco in vinile) e su un PCM digital 1630, due tracce (il master digitale viene utilizzato per la produzione del compact disc). Sono stati usati cavi microfonici e di segnale linea Van DenHul, mentre l'impianto di monitoraggio è composto da preamplificatore Naim Audio NAC 62, finali di potenza Naim Audio NAP 135 e diffusori LinnIsobarik DMS. Il clavicembalo utilizzato per la registrazione è una copia di uno strumento francese della seconda metà del XVIII secolo. Il servizio fotografico è stato curato da Brooks Walker mentre la grafica da Sergio Tani. Si ringrazia Mauro Carnicelli per l'impegno dimostrato in ogni momento, sotto il profilo umano e per la preziosa consulenza tecnico-storica e l'ing. Renzo Bessi per la sensibilità dimostrata. Un grazie sentito all'avvocato Di Puccio e alla gentile Signora per aver aperto la propria "casa" con sincera ospitalità.

ALAIN MARION

Alain Marion ottiene a 14 anni il Primo Premio del Conservatorio di Marsiglia, sua città natale, dove studiava sotto la direzione di Joseph Rampal. Si trasferisce a Parigi per seguire le lezioni di Jean Pierre Rampal. Dal 1961, vincitore del concorso Internazionale di Ginevra, dà numerosi concerti per la "Jeunesses Musicales de France". Nel 1964 viene nominato flauto solo dell'Orchestra da Camera dell'ORTF. Membro dell'orchestra di Parigi alla sua creazione, poi flauto solo dell'Orchestra Nazionale di Francia ed anche dell'Ensemble Intercontemporain, Alain Marion ha lavorato sotto la direzione di direttori prestigiosi come Munch, Bernstein, Karajan, Boehm, Klemperer, etc. Le sue tournée l'hanno portato in tutta Europa, nel Nord Africa, nel Sud America, nell'America centrale, nel Canada, negli U.S.A., in Oriente. Interprete di opere sia classiche che contemporanee, è stato chiamato a suo-nare da solista con C. Scimone, J. Martinon, K. Richter, L. Berio, P. Boulez, etc. Alain Marion è solista dell'ORTF e di numerose radio straniere. È stato invitato ai Festival di Bordeaux, Menton, La Rochelle, Aix-en-Provence, Hong-Kong, Wynegards... Incide per la Erato, la Denon e Armonia Mundi. È professore del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi e professore all'Accademia Internazionale Estiva di Nizza e Salisburgo.

DANIELE ROI

Daniele Roi ha studiato con Micaela. Mingardo Angeleri e successivamente an-che con Paul Badura-Skoda, Franco Gulli ed Enrica Cavallo, Huguette Dreyfus. Attivo in Italia ed all'estero, ha registrato per vari enti radio-televisivi collaborando tra l'altro con Riccardo Chailly, Uto Ughi, Bruno Giuranna, Peter Lukas Graf, Kenneth Gilbert e stabilmente con Alain Marion e Jean Pierre Rampal. Svolge anche attività di clavicembalista con diverse orchestre da camera tenendo concerti in Europa, sud America, Australia, ed effettuando incisioni discografiche comprendenti musiche strumentali ed operistiche. Di rilievo, inoltre, la partecipazione all'opera di Vivaldi "Orlando Furioso" al Theatre duChatelet di Parigi nel 1981 con Marilyn Horne. Daniele Roi è nato a Padova dove è titolare della cattedra di pianoforte principale.

CARL PHILIPP EMANUEL BACH

La produzione di Cari Philipp Emanuel Bach (Weimar, 1714 - Amburgo, 1788) fu determinante per i compositori tedeschi del secondo Settecento e del primo Ottocento; a questo proposito i nomi di Haydn, di Mozart e di Beethoven, come discepoli a distanza del secondo-genito di Johann Sebastian, bastano a provare la sua importanza. Anche oggi, chi vuole trovare un preciso punto di riferimento per la conoscenza e l’interpretazione della musica strumentale del periodo che sta tra la fine del Barocco e l’inizio del Classicismo, non può che passare attraverso la conoscenza dell’opera bachiana, compresa quella teorica (soprattutto il fondamentale Versuchüber die wahre Art dasClavierzuspielen).

La biografia musicale di Bach può essere sintetizzata in due momenti principali: il trasferimento a Berlino nel 1738, con il servizio in qualità di cembalista alla corte di Federico II il Grande a partire dal 1740, e il passaggio ad Amburgo nel 1768 come successore di quel Telemann, che lo aveva tenuto a battesimo. In entrambe le città Bach ebbe modo di frequentare ambienti di notevole rilievo culturale ed ottenne una solida fama. Le combinazioni che il disco propone appartengono proprio a questi due periodi: berlinesi sono infatti le prime sei Sonate, amburghese l'ultima, scritta appena due anni prima della morte. Questa distinzione, soltanto apparente-mente geografica, ha tuttavia anche una validità specificamente musicale: all'ascolto risalteranno infatti differenze stilistiche evidenti, che possiamo sintetizzare dicendo che nelle prime Sonate Emanuel Bach è ancora vicino all'esperienza paterna, mentre nell'ultima (scritta, peraltro, quarant'anni dopo) dimostra di avere chiaramente accolto il linguaggio più recente. In altre parole, è visibile un percorso dall'ultimo Barocco al Classicismo, tanto esteticamente che tecnicamente. Si consideri ad esempio nel primo gruppo di Sonate l'incedere delle linee melodiche nei movimenti lenti, con il loro tipico respiro lungo, con intervalli spesso impervi, con un cromatismo che le rinnova continuamente, dando loro un'asimmetria chiaramente distante dal cadenzare regolare delle melodie "galanti". Ancora: l'impianto contrappuntistico dell'insieme solo/continuo, il piglio di alcuni incipit fugati, certi temi con caratteristiche più di soggetto contrappuntistico che di melodia cantabile, le progressioni insistite, i pedali, gli spostamenti della battuta per l'uso delle sincopi, ecc. Ma, soprattutto, un certo tono serioso, che non ha nulla da invidiare a quello paterno. La Sonata amburghese, al contrario, vive in una ben diversa atmosfera musi-cale, non solo e non tanto per la chiara utilizzazione della "Forma-Sonata" (peraltro già presente, magari con ecce-zioni, in alcuni movimenti delle Sonate precedenti: si veda ad esempio il finale della Sonata Wotq. 83), ma soprattutto per la "facilità" dello stile, che deriva dall'uso di un accompagnamento ormai privo di caratteristiche contrappuntistiche (cioè di semplice qualità ritmico-armonica), per la cantabilità e la semplice regolarità delle melodie, per il virtuosismo ornamentale e brillante, per la vivacità del solismo, vero e unico protagonista della composizione, per la nettezza, infine, delle strutture dei due tempi. Nel gruppo delle composizioni berlinesi, assai compatto si presenta l'insieme delle Sonate Wotq. 125-127 e 129-130 (in questo disco, dalla seconda alla sesta). Infatti, esse presentano la medesima successione di movimenti: in sintesi, Lento - Allegro - Vivace, così come in molti musicisti italiani del primo Settecento, invece del modello con il tempo lento al centro che poi prevarrà. Ma più significativo è osservare che anche le caratteristiche stilistiche e dinamiche si mantengono sostanzialmente invariate: dopo il movimento lento, infatti, troviamo sempre la sequenza 2/4 - 3/8. Ancora più interessante è poi notare che il tempo d'apertura ha sempre un carattere di cantabilità più o meno patetica (con melodie ricche di andamenti sincopati, anticipazioni, ritardi e cromatismi, come si conviene all'ornamentazione barocca); che il tempo centrale è sempre quello di maggiore impegno strutturale, tempo spesso aperto da un fugato che gli dà un tono "severo" mantenuto poi nel corso di tutto il brano (talvolta è riconoscibile anche la "Forma-Sonata"); che il finale, invece, appare il più "leggero" fra i movimenti, quasi un galante minuetto (senza tuttavia perdere in serietà, anche quando siamo in presenza di variazioni come nella sonata Wotq. 126). La Sonata amburghese, si è detto, appartiene del tutto ad una sensibilità "galante", che concede molto al diletto dell'ascolto; ma ciò non significa che Emanuel Bach si sia allontanato radicalmente dalla "serietà" precedente, per abbracciare le facili mode del tempo e i facili gusti dei dilettanti. Chiara appare infatti ancora una volta la solidità della costruzione dei due movimenti e limpida la condotta del discorso musicale, che il virtuosismo solistico (mai scadente) non prevarica. E questa, crediamo, fu la vera "fedeltà" di Emanuel verso il padre Johann Sebastian.

Federico Marri

Scheda tecnica

-

Native Dsd

Native Dsd

- Visita il sito

-

Qobuz

Qobuz

- Visita il sito

-

Hd Tracks

Hd Tracks

- Visita il sito

-

High Res Audio

High Res Audio

- Visita il sito

-

iTunes

iTunes

- Visita il sito

-

Amazon

Amazon

- Visita il sito

-

7 Digital

7 Digital

- Visita il sito

-

Tidal

Tidal

- Visita il sito

-

Deezer

Deezer

- Visita il sito

-

Spotify

Spotify

- Visita il sito