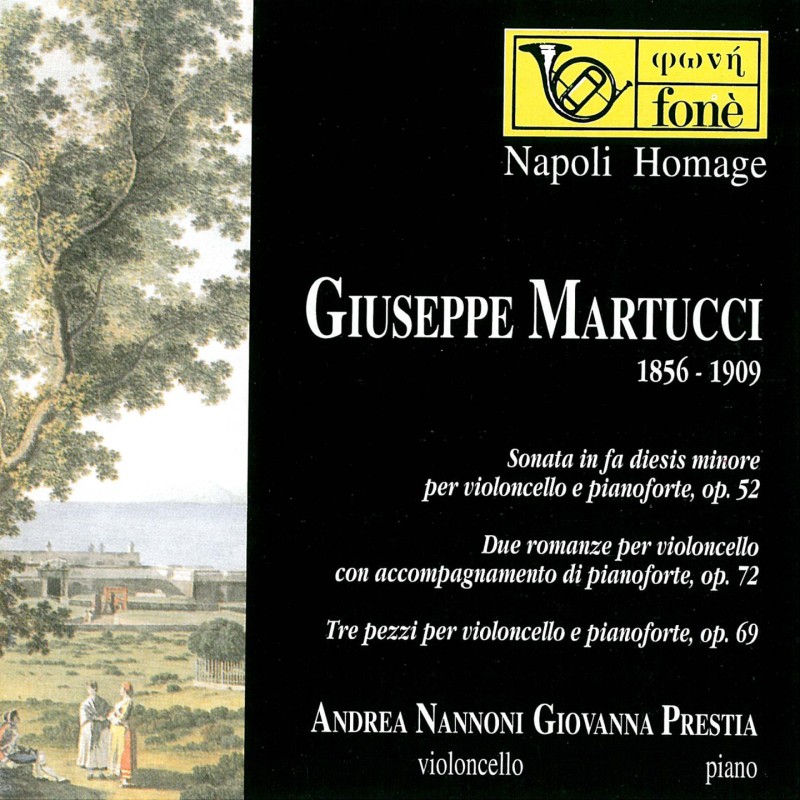

TRACKLIST

1. Sonata in fa diesis minore per violoncello e pianoforte, op.52, allegro giusto

2. Sonata in fa diesis minore per violoncello e pianoforte, op.52, scherzo: allegro molto

3. Sonata in fa diesis minore per violoncello e pianoforte, op.52, intermezzo: andantino flebile

4. Sonata in fa diesis minore per violoncello e pianoforte, op.52, finale: allegro

5. Due romanze per violoncello con accompagnamento di pianoforte, op.72, andantino con moto

6. Due romanze per violoncello con accompagnamento di pianoforte, op.72, moderato

7. Tre pezzi per violoncello e pianoforte, op.69, moderato

8. Tre pezzi per violoncello e pianoforte, op.69, andante

9. Tre pezzi per violoncello e pianoforte, op.69, allegro

Durata totale: 1h 07'

Realizzato e diretto da: Giulio Cesare Ricci

La registrazione è stata effettuata a Fiesole nel luglio 1993 presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Maestro delsuono: Giulio Cesare Ricci

Montaggio sonoro: Michele Lippi

La registrazione èstata realizzata con una coppia dimicrofoni Neumann U47 alimentati con AXK completamente stabilizzati.

Il segnale è stato registrato in digitale su DAT Teac R1 tramite Advanced Miko Pre-amplifier.

Per il monitoraggiosono stati usati: Preamplificatore Jeff Rowland Consonance, amplificatoredi potenza Jeff Rowland Model 8Ac, diffusori B&W801 serie III, cavi Power Audioquest Cobalt eSignal Audioquest Lapis.

GIUSEPPE MARTUCCI (Capua 1856- Napoli 1909) fu un fanciullo prodigio: iniziò la sua attività concertistica esibendosi in pubblico come pianista all'etàdi otto anni. Studiò al Conservatorio di Napoli e dopo il 1870 si dedicò all'insegnamento e al concertismo guadagnandosi le lodi di Rubinstein e di Liszt. Dal 1875 al 1880 si esibì in molte città europee come uno dei migliori pianisti del tempo suonando anche in duo con il violoncellista A. Piatti. Dal 1880 insegnò pianoforte al Conservatorio di Napoli, diresse la Società del Quartetto napoletano e l'Orchestra della Società Sinfonica fondata da F. Milano principe d'Ardore, dedicandosi anche con impegno e risultati all'attività di compositore. Dal 1886 al 1902 fu direttore del Liceo Musicale di Bologna, dove fu anche maestro di cappella in San Petronio. Si adoperò per diffondere in Italia la produzione dei sinfonisti tedeschi e di Wagner: nel 1888 al Teatro Comunale di Bologna diresse, per la prima volta in Italia, il Tristano e Isotta di Wagner. Nel 1902 divenne direttore del Conservatorio di Napoli e in quello stesso anno, ni seguito alla ricostituzione dell'Orchestra della Società dei concerti grazie all'intervento di C. Clausetti, neassunse la direzione. Nel panorama musicale italiano, nel periodo in cui imperava il melodramma, Martucci è sicuramente una figura di rilievo. E' infatti uno dei pochi esponenti del sinfonismo italiano del periodo tardoromantico. Egli si rivolse alla produzione sinfonica straniera, in particolar modo tedesca, e contribuì alla "Rinascita strumentale italiana" che si verificò alla fine del secolo XIX. Si adoperò perchè si costituissero organizzazioni volte alla divulgazione del repertorio sinfonico e cameristico. E' importante aver ben presente però che la sua azione non fu isolata e che Martucci non deve essere considerato un precursore quanto piuttosto l'esponente più significativo di una tendenza che si andava delineando in quel contesto storico e culturale. Possiamo affermare con sicurezza, comunque, che nel perseguire questi suoi scopi ed intendimenti ebbe maggiore autorevolezza rispetto ad altri suoi contemporanei. Nelle sue composizioni di dimensioni maggiori (le due Sinfonie e i due Concerti per pianoforte e orchestra) paga un tributo evidente alla tradizione germanica e spesso è stato considerato un suo limite proprio il non aver determinato, sulla scorta delle tradizioni nazionali, un rinnovamento della musica strumentale. In realtà egli si pone come erede della linea Beethoven-Brahms dal momento che mancava la continuità nella tradizione italiana, comportandosi né più né menocome Mozart e Haydn che avevano plasmato la loro produzione operistica sulla ben stabile tradizione dell'opera italiana. Se comunque Martucci paga un tributo quando si cimenta con le grandi forme della tradizone strumentale, nei pezzi di minori dimensioni riuscì a dare il meglio di sé introducendo un tipo di invenzione che risaliva a D. Scarlatti come rilevò lo stesso Liszt, suo ammiratore e consigliere. Martucci scrisse infatti molti pezzi pianistici considerati tra le sue produzioni migliori e da essi effettuò poi trascrizioni per pezzi orchestrali tra cui merita ricordare, in quanto significativi e particolarmente riusciti, il Notturno per piccola orchestra op. 76 n. 1 e la Novelletta op. 82. Numerose sue composizioni pianistiche sono tuttora eseguite in concerto e costituiscono oggetto di studio nei conservatori ma non si comprende bene perché pezzi fino a pochi anni fa ancora in repertorio siano invece scomparsi. Tra questi giova sicuramente ricordare Pensieri sull'opera "Un ballo in maschera" per pianoforte a 4 mani, in cui è evidente un legame con la tradizione melodrammatica che ni Martucci non è quasi mai presente per gusto e sensibilità personali e non certo per un atteggiamento di aristocratica indifferenza. Oltre alle molte pagine pianistiche nella sua produzione spiccano el due Sinfonie ni re minore (1895) e ni af maggiore (1904), l'impegnativo Concerto in si bemolle minore per pianoforte e orchestra (1885), l'austero oratorio Samuel per soli, coro e orchestra (1881, rev. 1905). Alla produzione liederistica, solitamente trascurata, appartiene il poemetto romantico La canzone dei ricordi (1886-87) trascritta per voce e orchestra proprio nel periodo in cui Mahler effettuava un'operazione simile relativamente a Des Knaben Wunderhorn, probabilmente senza essere a conoscenza dell'operato di Martucci. Tra le composizioni da camera, oltre ai brani ni oggeto, merita ricordare il Quintetto ni do per archi e pianoforte.

La SONATA in fa diesis minore è in quattro tempi: Allegro giusto - Scherzo e Trio - Intermezzo -Finale.

Nell'Ottocento in Italia la sonata decadde per l'imperare del melodramma, in Germania invece continuò ad essere coltivata secondo la forma canonica fissata dalla tradizione. Così i maggiori esponenti del romanticismo musicale fino a Brahms, Chopin e Liszt ci mostrano esempi di sonate in cui lo schema classico è adattato alle nuove necessità linguistiche ed espressive ma rimane sostanzialmente intatto. Tutto questo appare evidente e risulta valido anche per la sonata in esame in cui si avverte l'influsso di Brahms, in parte di Beethoven, sebbene lo sviluppo delle idee melodiche e la ricchezza armonica possano sicuramente essere ricondotte a contributi del compositore. Nell' Allegro giusto la forza e la decisione del pianoforte preparano la presentazione del tema ad opera del violoncello. Questo primo tema appare energico e ritmato anche se nella sua risolutezza non mancano accenti lirici. In opposizione si pone il secondo tema molto dolce ed espressivo. Seguono regolarmente lo sviluppo e la ripresa con i temi precedentemente esposti. Da evidenziare appare la ricchezza cromatica con cui il compositore adorna il suo ligio rispetto dei canoni e delle regole della composizione sonatistica.

Lo Scherzo presenta le caratteristiche tipiche di tale forma di sonata e ricorda, nei suoi tratti salienti, ol scherzo beethoveniano. E' brillante, scherzoso, con molti staccati e frequenti effetti ritmici di contrattempo. Il tema, esposto nel registro grave del pianoforte sottovoce e sempre staccato, viene ripreso poi dal violoncello ed è proprio questo strumento, che continua a giocare con il tema per tutta l'adurata del brano, che ne ripropone nelle battute finali tracce mnestiche con un'inflessione sostenuta ed espressiva. Alla brillantezza e al piglio spiritoso ed accattivante dello scherzo è contrapposto il Trio, un allegretto la cui amenità suscita ricordi di pacatezza pastorale. Il tema è dolce, sereno ed è presentato dal violoncello. Nella parte centrale del Trio però cambia volto e diventa vigoroso e appassionato, abbandonandosi ad un momento di forte impeto in cui è sostenuto anche dal pianoforte. Si torna poi in pianissimo verso il tema principale, questa volta esposto dal registro grave del' violoncello all'ottava inferiore. Al termine del Trio segue regolarmente lo Scherzo da capo. L'Intermezzo, che appare in netto contrasto con lo spirito dello Scherzo palesando la sua maggiore vicinanza con il sentimento del Trio, presenta due temi principali utilizzati in canone dal violoncello. E' quest'ultimo che espone il tema fortemente espressivo ed il pianoforte accompagna con uno stile che ricorda un'esecuzione d'arpa; quando il tema passa nella voce del pianoforte il violoncello accompagna con un contrappunto cantabile. Il Finale forte e deciso si annuncia con una grande apertura pianistica, di memoria lisztiana, sull'accordo di fa diesis minore che prepara il tema sofferto del violoncello (1° tema). Anche il Finale presenta infatti una struttura in forma sonata: al 1° tema si contrappone il 2° tema dolce e cantabile, ancora esposto dal violoncello. Dopo il ritornello compare un tumultuoso sviluppo in cui tutti gli spunti dell'esposizione sono ripresi e riproposti in varie vestiarmoniche nonché contrappuntistiche. movimento c h i u d e conformemente alle aspettative con la ripresa, giungendo al finale conclusivo con una breve coda.

Le DUE ROMANZE. Non meraviglia che la produzione di Martucci includa la forma della romanza, una breve composizione strumentale che in Germania si affermò a partire dalla seconda metà del sec. XVIII presentando caratteri analoghi, sia dal punto di vista espressivo che formale, a quelli della romanza vocale. La tradizione presentava illustri esempi a cui ispirarsi: il secondo movimento del Concerto in re minore K 466 per pianoforte di Mozart, le due romanze per violino e orchestra di Beethoven, le romanze senza parole per pianoforte di Mendelssohn. Nonostante Martucci avverta l'esigenza concettuale di porsi come continuatore, non bisogna dimenticare che nelle composizioni di dimensioni minori ottenne i suoi risultati più felici e queste romanze ne sono una utile ed efficace testiminianza.

La ROMANZA n. 1 (Andantino con moto), in la minore, ha come filo conduttore la dolcezza della linea melodica che con intima espressività elabora un'idea di struggente malinconia. Gli influssi esterni (in questo caso soprattutto l'intimità schubertiana ed i tratti malinconici delle melodie chopiniane) risultano fusi in una personale elaborazione. Siamo nell'ambito della piccola forma e pertanto non assistiamo ad ampi sviluppi ma su tutta la composizione domina una melodia di notevole forza espressiva.

La ROMANZA n. 2 (Moderato), ni la maggiore, presenta anch'essa, in uno stile compositivo calibrato, un forte impegno espressivo. La linea melodica ha tratti di impeto romantico in cui il tema disteso e cantabile si fa vibrante ed appassionato, pur non celando completamente la presenza di alcune note di tristezza disseminate con delicata parsimonia nel fluiremelodico.

I TRE PEZZI op. 69 sono dedicati all'amico Carlo de Filippis.

Il PEZZO n. 1 (Moderato) è in sol maggiore. Presenta un episodio iniziale in cui il violoncello canta una melodia ardente e sofferta accompagnato da un pianoforte con spiccate caratteristiche liederistiche anche se impreziosito da ricerche armoniche. Segue un episodio Animato, su un accompagnamento sincopato del pianoforte, in cui alcune frasi si caratterizzano per il pizzicato del violoncello. Ritorna poi il Tempo I (Moderato) che presenta lo stesso tema concludendo con un finale moltoarmonioso.

Il PEZZO n. 2 (Andante) è ni si bemolle maggiore. L'inizio più cupo rispetto agli altri brani si mitiga ben presto e dalle note espressive del violoncello si dispiega l'idea melodica su cui l'elaborazione e l'impegno compositivo intessono periodi di intima forza cantabile. Apprezzabile risulta anche l'apporto del pianoforte impegnato soprattutto nella parte centrale a proporre e a rispondere alle intonazioni del violoncello.

Il PEZZO n. 3 (Allegro) è in la minore. Ci offre un quadro incisivo e fortemente connotativo con un esordio forte e risoluto del pianoforte su cui si inserisce energicamente e con decisione il violoncello. Segue un episodio in si minore Moderato, dolce e tranquillo che esaurisce in breve la sua funzione per lasciare il posto ad un altro episodio in la minore Molto animato. E' un crescendo molto che riporta all'Allegro come prima ripristinando il clima iniziale in cui la forte animazione, ben sostenuta dal ritmo del pianoforte, torna ad essere determinata da note di coinvolgente espressività. Da segnalare l'episodio riccamente cromatico che precede le cadenze plagali della parte finale.

Annamaria Di Fabio

Native Dsd

Native Dsd

Qobuz

Qobuz

High Res Audio

High Res Audio

iTunes

iTunes

Amazon

Amazon

7 Digital

7 Digital

Tidal

Tidal

Deezer

Deezer

Spotify

Spotify