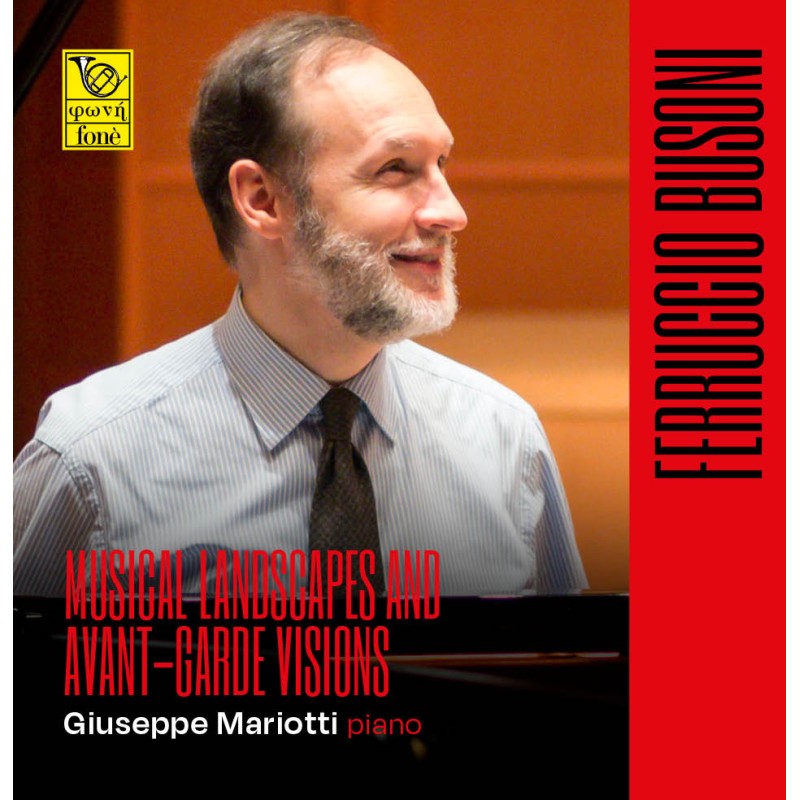

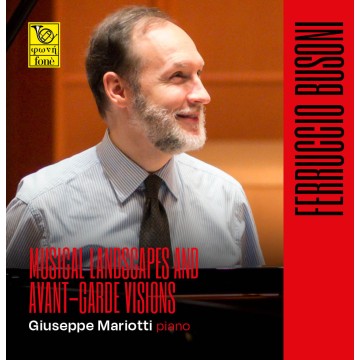

Musical Landscapes and Avant-Garde Visions

Un album che unisce tradizione classica e sperimentazione: Musical Landscapes and Avant-Garde Visions di Ferruccio Busoni in alta risoluzione audio.

Suite Campestre Op. 18 Kind. 81 (1878)

1 Canzone Villereccia del Mattino

2 La Caccia

3 L‘Orgia

4 II ritorno

5 Preghiera della sera

6 Fantasia nach Johann Sebastian Bach Kind. 253 (1909)

Indianisches Tagebuch Kind. 267 (1915)

7 Allegretto affettuoso, un poco agitato

8 Vivace

9 Andante

10 Maestoso ma andando

11 Sonatina seconda Kind. 259 (1912)

12 Vierte Ballet-Szene Op. 33a Kind. 238 (1892)

13 Sonatina in diem nativitatis Christi MCMXVII Kind. 274 (1917)

Drei Albumblätter Kind. 289 (1917 - 1921)

14 (Zürich) Andantino sostenuto

15 (Roma) Andante

16 (Berlin) In der Art eines Choralvorspiels. Sostenuto religioso

La figura leonardesca di Ferruccio Busoni si staglia imponente nel panorama musicale a cavallo dei due secoli. Un’attività frenetica di uomo e di musicista fu la caratteristica che l’accompagnò per tutta la sua vita e il suo genio universale gli permise di raggiungere vette artistiche assolute, anche se spesso misconosciute. Il suo virtuosismo, impressionante per velocità e potenza ma mai vistoso o fine a se stesso, e la sua avanguardistica e originalissima immaginazione musicale furono leggendari. Fin dalla giovinezza fu adorato dal pubblico, lasciando spesso sconcertati i critici. Le sue composizioni, le tarde in special modo, sono da annoverarsi tra le più significative e geniali del suo tempo: non solo i lavori per pianoforte ma anche e soprattutto quelli per orchestra e per il palcoscenico operistico ebbero un influsso notevole su un’intera generazione di musicisti. Si adoperò sinceramente per divulgare attraverso esecuzioni, revisioni e articoli critici le opere dei compositori a lui contemporanei (come quelle di Arnold Schoenberg, che lo succedette nella cattedra di composizione alla Musikakademie di Berlino). La sua formazione letteraria e il suo spirito sottile e acuto gli consentirono di approntare i libretti per le proprie opere ed intrattenere rapporti epistolari con le maggiori personalità del suo tempo, oltre al dare alle stampe alcuni fondamentali scritti. Il più significativo di questi, l’Abbozzo di una nuova estetica della musica del 1907, contiene geniali intuizioni circa il sistema dodecafonico, la microtonalità, nuovi sistemi di notazione e persino accenni di musica elettronica. Egli fu pure ispiratore di nuovi strumenti, come il pianoforte viennese Bösendorfer modello Imperial impiegato per quest’incisione, e in origine per lui costruito. I pezzi caratteristici della Suite Campestre, composta a dodici anni, prendono chiaramente a modello l’Album della Gioventù di Schumann. In esse si rispecchia l’idealizzazione tardo romantica rispettivamente della vita contadina. Nella Preghiera della sera emergono certe atmosfere mistiche e una scrittura polifonica di chiara ascendenza bachiana, elementi così amati dal Busoni maturo. La Fantasia nach (da) Johann Sebastian Bach fu composta in memoria del padre Ferdinando. Sebbene basata su tre composizioni per organo di Bach, circa metà del brano consiste di materiale originale. L’alternanza continua di sezioni in minore e maggiore ben esprime la progressione sia emozionale che tonale dell’intero pezzo. La mestizia del principio si tramuta in pacificazione alla fine: la partitura reca significativamente la dicitura PAX EI! nell’ultima pagina. Il Nuovo Mondo, più volte visitato in occasione delle tournée, esercitò su Busoni un gran fascino. I canti e le melodie dei nativi americani lasciarono in lui un’impressione indelebile, tanto da indurlo a comporre una fantasia per pianoforte e orchestra da cui trasse la suite Indianisches Tagebuch (Diario Indiano). I temi sono trascrizioni quasi letterali di motivi dei nativi americani, trattati secondo gli schemi della musica occidentale tuttavia con inflessioni penta- ed esatonali tipiche di quelle popolazioni. Il termine Sonatina si riferisce alle dimensioni e alla forma, non alla difficoltà delle stesse. Il ritorno a schemi compositivi semplici e chiari (da Busoni codificati nella sua idea di “nuova classicità”) e il carattere spesso intimo delle Sonatine sono in palese contrasto con le composizioni precedenti. La Sonatina seconda, quasi un’eccezione, ne rappresenta l’esperimento atonale, sull’esempio di Schoenberg. Compaiono nuovi elementi, come la mancanza per lunghi tratti delle indicazioni di battute o un nuovo modo di intendere le alterazioni. Il carattere instabile, caotico, brutale rispecchia quello del dipinto di Umberto Boccioni “La città che sale”, da Busoni posseduto e da cui fu ispirato. La Sonatina in diem nativitatis Christi con la sua calma, serena semplicità, rappresenta perfettamente il modello di “nuova classicità”. Le campane di Natale, i Corali, l’atmosfera mistica ma pure le pifferate sono inserite in un fine tessuto polifonico, arcaico e suggestivo. La Vierte Ballett-Szene (Quarta Scena da Ballo) del 1892 vuole essere quasi un omaggio a Johann Strauss e ai suoi Walzer, nel segno del virtuosismo brillante e salottiero allora in voga. Le ultime composizioni sono in stretto rapporto con l’incompiuta opera teatrale di Busoni, il Doktor Faust, in cui i temi furono spesso sviluppati e maturati nei lavori per pianoforte. I Drei Albumblätter (Tre fogli d’Album), pensosi e malinconici, rispecchiano lo stato d’animo del compositore dopo gli orrori della prima guerra mondiale. Il primo, algido e cristallino, dispiega raffinate soluzioni armoniche e una sottile, intima carica ritmica. Il secondo, un fugato, è una pagina estremamente astratta e misteriosa mentre il terzo ritorna a reminiscenze bachiane con il corale “Christ lag in Todesbanden” (Cristo giacque nelle fasce della morte).

Giuseppe Mariotti